H3ロケット7号機/HTV-X1の打上げ経過記者会見

H3ロケット7号機は2025年10月26日午前9時00分15秒(JST)に種子島宇宙センターから打ち上げられ、搭載されたHTV-X1号機を正常に分離しています。

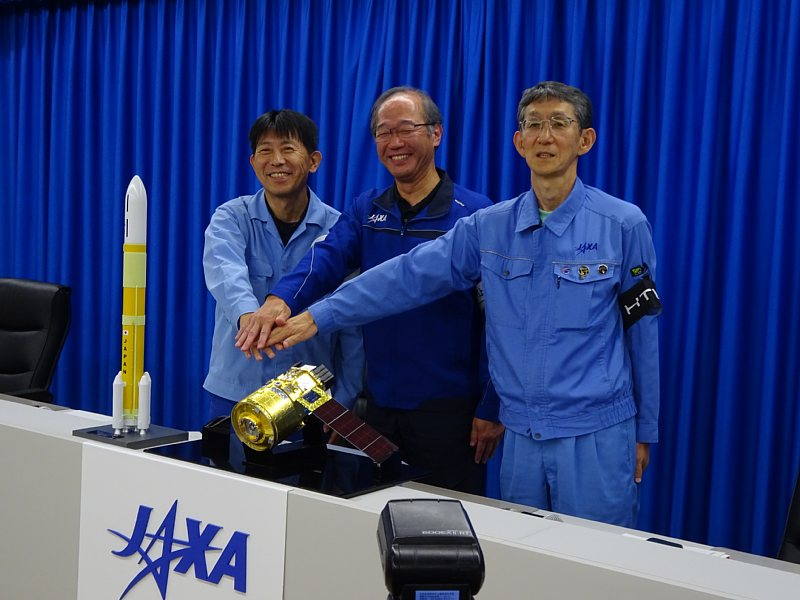

同日12時より打上げ経過記者会見が種子島宇宙センター竹崎展望台の記者会見室で行われました。

(※一部敬称を省略させていただきます。また一部で聞き取れないところがあり省略させていただきました)

・登壇者(第1部)

文部科学省 大臣官房審議官(研究開発局担当) 古田 裕志

内閣府 宇宙開発戦略推進事務局参事官 猪俣 明彦

三菱重工業株式会社 防衛・宇宙セグメント 宇宙事業部長 五十嵐 巖

JAXA 理事長 山川 宏

・打上げ結果について(山川)

本日(2025年10月26日)9時00分15秒に、HTV-X1号機を搭載したH3ロケット7号機を打上げました。ロケットは計画どおりに飛行し、打上げから約14分4秒後にHTV-X1号機を分離したことを確認致しました。またHTV-X1号機は国際宇宙ステーション(ISS)に向けた飛行を開始したことが確認出来ております。飛行状態などにつきましては、この後に行われる記者会見第2部にてご報告を致します。

今回の打上げに際しましては、HTV-X1号機及びH3ロケット両プロジェクトに携わる三菱電機株式会社様、三菱重工業株式会社様やISS関係各機関を始め、国内外多くの企業・機関の皆様にご尽力をいただくと共に、文部科学省様、内閣府様など政府関係機関、そして種子島をはじめ地元地域の皆様や国民の皆様より多大なるご支援激励をいただきました。両プロジェクトチームを代表いたしまして関係各位に敬意を表しますとともに、深く御礼を申し上げます。

HTV-X1号機は、「こうのとり」9機で培った技術、そして運用の経験を元に、そしてH3ロケットはH-IIAロケットでの着実な実績と経験を引き継ぎ、日本に宇宙への物資輸送、宇宙輸送システムとして今後さらに磨きをかけ、自立性の維持、日本の強みを活かした技術力の強化、産業振興への貢献、そして国際競争力の確保を果たすべく、引き続き真摯に取り組んでまいります。

・登壇者挨拶(古田)

配付させていただいております松本文部科学大臣の談話にあります通り、本日H3ロケット7号機の打上げに成功し、搭載していた新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)が所定の軌道に投入されたことを確認致しました。昨年2月の試験機2号機以降、5機連続のH3ロケットの打ち上げ成功であり、着実に打上げ実績を積み上げていることを喜ばしく思っております。また、多くの皆様に応援いただいている事に心より感謝申し上げます。文部科学省としましては、H3ロケットの継続的な運用に向け、技術の蓄積成熟を図り、実績を積み重ねることで我が国の宇宙活動の自立性を確保すると共に、我が国の技術力向上や産業振興、国際競争力の強化等に繋がるよう、今後も引き続き宇宙開発利用の推進にしっかりと努めてまいります。

・登壇者挨拶(猪俣)

小野田内閣府大臣からも談話を出させていただいているところでございますが、私の方からもコメントさせていただきます。本日、H3ロケット7号機により新型宇宙ステーション補給機HTV-X1号機は無事打ち上げられました。今般の打上げにご尽力いただきました関係企業関係機関の皆様にあらためて敬意を表します。今回打ち上げられたHTV-X1号機は国際宇宙ステーション(ISS)への物資輸送を担ってきた「こうのとり」の後継機としてJAXAにより開発されてきた新型の補給機です。HTV-XによるISSへの物資補給機会を活用し、アルテミス計画や将来の探査、低軌道活動などに資する技術獲得などに貢献される事を期待しております。我が国の基幹ロケットは引き続き我が国の宇宙開発利用を支える基盤として我が国のロケット技術の信頼性の高さを示すと共に、民間企業を含めた国内外の打上げ需要に応え、我が国の宇宙産業の一層の発展に繋がることを期待しております。最後に内閣府として関係省庁やJAXA、また民間企業等の皆様と結束して宇宙開発利用の推進に引き続き積極的に取り組んでまいります。

・登壇者挨拶(五十嵐)

本日、非常に大事な国際宇宙ステーションへの物資補給、これを新しいHTV-X1、「こうのとり」の後継機で打ち上げる事、宇宙に届ける事が出来ました。大変良かったと思ってございます。それをH3ロケットで打ち上げる、しかもH3ロケットは24タイプ、それからHTV-X用に少し大きめのフェアリング、そういう新しいタイプのH3でございます。H3ロケットは22タイプで成功を継続してまいりましたけれども、ここで1ステップ、H3の24でHTV-X1を宇宙に届けるという事を成功致しまして大変安堵していると共に、これからこういった成功を継続していかなければならないという事で、身を引き締めてございます。本日、本当に天候に恵まれまして、しっかり打ち上げることが出来ました。これで連続5機成功という事になります。関係する全ての皆様のご尽力、パートナー企業、それから地元の皆様、ご声援・ご努力のおかげでございます。この場を借りまして感謝申し上げ致したいと思います。引き続きまして三菱重工としましてはH3ロケットを継続して成功させていきたいという風に思ってございますので、皆様のご理解とご支援ご協力をどうぞこれからもよろしくお願いいたします。

・質疑応答

NVS・「こうのとり」はH-IIBで打ち上げていたが、H-IIBは「こうのとり」専用になってしまった。今回、H3での成功を受けて、今後どのように活躍させていきたいか。既に引き合いはあるか。

五十嵐・H3の24タイプというのは一番パワフルなロケットでございましてその意味で、国際的にも世界中から引き合いを多くいただいております。その意味でHTV-Xを打ち上げる専用というのでは無く、これから色々なミッションにH3の24タイプというのが活躍できるのではないかなという風に期待してございます。

日本経済新聞社・これから商業利用に向けて24形態や22形態を進めていく中で、海外のFalcon9やアリアン6といったロケットと比較されることが多くなると思う。今回打ち上げた24形態について、特にどのような点をアピールしながら海外からの受注をとっていきたいと考えているのか。

五十嵐・なかなか営業上の問題なので、回答が難しいところではあります。世の中、まず価格とは言われるがそれだけでなくて、本日の打上げのようにどんぴしゃ、その日の決められた時間に打ち上げる、それから(これから評価をしていくが)正しい軌道の所に正確に軌道投入することが出来る、こういった所が強みではないかと思います。それからこの日本の種子島という所は非常に素晴らしい打上げ場でございます。お客様にとっても、こういった所でミッションを打ち上げていくというのは、それはそれで大変魅力があると思ってございます。こういったいくつかの魅力のポイントをアピールしまして、より多くのお客様にH3ロケットを選んでいただきたいという風に思ってございます。

山川・今の五十嵐部長のご発言に加えて、あえて言うならH3ロケットの24形態だけで考えている訳ではなくて、22形態と24形態、あるいは今後打ち上げる30形態も含めて、それぞれ能力に合わせて、あるいは衛星の要求に基づいてどのロケットを選ぶかという、そういった検討がまず必要になってまいりますので、必ずしも一つの形態に絞って打ち上げていくというよりは、全体として総合的なシステムとして日本の自立性確保に向けて、あるいは自在的な宇宙での活動に向けて全体的な戦略の中で考えていく事であると思っています。もちろん打上げサービス受注自体は三菱重工さんの仕事なんですけども、我々としてはそういった事が実現できるようなことを我々としてどんどん進めていくことになるかと思います。

NHK・HTV-Xは5号機まで打ち上げる事が決まっている。H3ロケットも今後様々な打ち上げが予定されているが、今回の成功を踏まえてそれがどんな意義づけがあるか。特にH3の新形態である30形態が予定されているので、この新しい機体で成功したこと、HTV-Xの初号機で成功したことの意義づけを教えていただきたい。

山川・一言で言いますと、日本の全体の宇宙活動の自立性に大きく貢献した。その第一歩というか、今までの22形態に加えて24形態が加わったということ、さらにHTV-Xというのが物資を輸送する宇宙輸送という観点ではロケットとある種同じような役割を果たしておりますので、宇宙活動の自立性の基本となります宇宙に物を届けるという意味で大きな一歩だったと考えております。それからHTV-Xに関しましてはISSという大きな国際共同プロジェクト・プログラムに対して日本が果たすべき役割として位置付けられておりまして、非常に重要な役割・責任だと思っております。ですので今回HTV-Xを打ち上げた事によって今後の5号機までを含めて、その道筋が見えてきたという意味で非常に大きな意味があったという風に考えております。それから今回HTV-Xは宇宙ステーションでの役割を終えた後も引き続き軌道上で様々な実験を実施する、そういった機能が加わっておりますので、1回の打上げで物資を輸送するだけではなく、さらにその後に成果を最大化するような非常に大きな役割も今回付け加わっておりますので、そういった意味でも非常に意義があるのかなという風に思っております。

フリーランス大貫・24型が成功して宇宙輸送の販売という意味で非常に大きな武器になったという事だが、今のH3ロケット開発の遅れもあって打上げが忙しい状況になっている。加えて来年度予算の概算要求では打上げ間隔を短縮するため、あるいは年間の打上げ数を増やすための投資を行う要求もされている。こういうH3の打上げ数を増やす政策について伺いたい。

山川・打上げサービスの受注に関しては三菱重工様にお任せしますけども、JAXAとしましては政府衛星、あるいはJAXAの衛星、民間の衛星、海外の衛星を含めて様々なH3に対する期待というのが大きく拡大していることは我々としても強く認識しています。ですので、この度のH3の24形態によって非常に大きな能力があるロケットをしっかり運用することが出来ると示しておりますので、それによって更に様々な打上げを希望される衛星、運用者からの希望が更に増えていくのではないかという風に思っております。ですので、そういった意味で非常に今回の打上げというのは大きな意義があったという風に考えております。

五十嵐・マーケットが今どのような状態にあるのかという事で、大変なチャンスにあるという風に思ってございます。その意味でこのチャンスを逃さないように設備を増強して高頻度にH3ロケットを打てるようにしていく。それが宇宙事業そのものを引き上げていく大きなレバレッジになると思ってございまして、その意味でこの勢いで成功を継続させて打上げの数を増やしていきたいという風に思ってございます。

フリーランス大貫・種子島の設備増強などの計画についてもお伺いしたい。

山川・衛星、例えば衛星を短い間隔で打つためには、早めに種子島で様々な衛星の作業をする必要があり、そのために衛星を整備する建物が必要になってまいります。その建物を整備しているところでありまして、ロケットから見ればお客様である衛星側が使い勝手の良い設備にしていくことが、打上げの間隔を狭め、全体としての機数を増やしていく、そのために例えば衛星を整備するための施設を準備している。かなり進んでいるがそういった事をやっております。同時にロケット側も、今回の打上げもそうですが、毎回間に行う作業を含め、あるいは準備する作業、当日の作業を含めて毎回見直してどんどん効率化する努力をしておりますので、その結果としていかに打上げの間隔を狭めるかという努力も一緒にしています。こういったものを全体的に高頻度化に向けた努力をする、それを支えるための予算だと我々としては考えています。

日経クロステック・施設増強は種子島全体で考えなければならない。特に島外からの輸送システムを考えなければならない。30年前に種子島空港を新設する際に、これでは将来的に駄目だろうという話があったが、結局当時の運輸省の方針に従って標準的な地方空港として整備されたという経緯がある。種子島はロケットを打ち上げるという特殊条件があるので、文部科学省やJAXAという枠を越えた省庁を横断した形での施設整備についてはどのようにお考えか。

猪俣・ロケットの開発、高頻度化については非常に重要な問題だと考えております。まずはJAXAにおかれては今後予定されているH3ロケット30形態の試験が重要でございますので、そういった物、またType2エンジンの開発といった残された開発課題をまずは着実に進めていただきたいと考えてございます。その上で更に施設全体の輸送システムについては、なかなか現時点で具体的な計画があるとは私は承知をしておりませんが、今後また必要に応じて関係省庁、文科省さん、国交省さん、そういった方々と何か出来ることがあるのかどうか必要に応じて考えていきたいと思います。

日経ビジネス・競争力を高めていきたいという話があったが、具体的に競合としてどういう想定をしているのか。

山川・具体的な名前は控えたいと思いますけども、グローバルに様々な打上輸送サービス事業者、企業がございますので、それら全てが競争相手だと言えると思います。ですので国際競争力というのは正にそういったことでありまして、ただグローバルな市場という観点で言いますと、やはり打上げの需要の方が大きい状況でありまして、それをいろんな打上げサービス、つまりロケット側で、打ち上げ機会を提供する側でなんとか全体の数合わせをしようとしている所ですので、そういった衛星を打ち上げるロケットが足りない中でH3ロケットがいかに市場を獲得していくのかというのが非常に重要な点です。勿論、能力ですとかコストですとかいろんな観点で衛星側は決める事になりますし、我々としては先ほどから申し上げている通り、それだけでなくて信頼性ですとか打上げのオンタイム性ですとか、そういった所も非常にアピールできる所だと思っています。ですので具体的な名前を出さずに申し訳ありませんけども、グローバルに様々にある関係企業が全て頭の中にはあると、そういう事でございます。

猪俣・山川理事長のおっしゃった通りでございますが、我々としても具体的な企業名は申し上げませんが、海外では様々なロケットの競争もございますし、そして衛星を打ち上げたいというようなグローバルな需要があるところでございます。我が国全体としては基幹ロケットH3、イプシロンを含め、そして民間のロケット事業者が国内でもおられますので、そういった方々をしっかりと支援していって、日本でしっかりと信頼できるロケットが打上げられるような国にしていきたいと思います。

・登壇者(第2部)

JAXA 有人宇宙技術部門 新型宇宙ステーション補給機プロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 伊藤 徳政

JAXA 宇宙輸送技術部門 H3プロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 有田 誠

三菱重工業株式会社 防衛・宇宙セグメント 宇宙事業部 H3プロジェクトマネージャ 志村 康治

・打上げ後の経過について(有田)

先ほど山川理事長から打上経過の報告がございましたけれども、私の方から若干補足をさせていただきたいと思います。打上げから約14分後にHTV-Xを分離して、第2段ロケットは計画通り地球を1周回して、種子島から再び見える範囲で第2段ロケットを逆噴射して、計画通りの予定した海域に第2段ロケットを制御落下させるという事が出来ました。それから前回のブリーフィングでご紹介しておりました自律飛行安全システム、それからTDRSに対応したシステム、こちらの方につきましても良好にデータ取得することが出来たという事をご報告させていただきます。

・HTV-Xについて(伊藤)

HTV-Xにつきましては、分離の約1分後のほほ直後にHTV-Xが通信を行いますNASAのデータ中継衛星TDRSとの通信を確立致しました。引き続いて太陽電池パドル、新しくHTV-Xでは展開型の太陽電池パドルを採用しておりますが、この両翼共正常に展開して正常な電力を発生しております。その後、姿勢を確立致しまして、現在安定して飛行を続けておりまして、いま筑波の運用室でデータのチェックを行っているというところでございます。ちなみに太陽電池パドル及び姿勢確立につきましては、打上げ後約10分程で予定通りに出来ているという所でございます。以上です。

・質疑応答

産経新聞・今回のH3の7号機は、これまでで最大の機体で、打上げ能力も最強のH3という事でした。それが見事に打ち上がった。そしてHTV-Xをきちんと宇宙に送り出して、日本が国際協力に貢献できる技術力があることを世界に示したと思っているが、その辺りをどういう風に捉えていらっしゃるか。またそれを成し遂げての率直な気持ちをお聞きしたい。

有田・16年前の2009年にH-IIBロケットでHTV「こうのとり」の技術実証初号機を打ち上げました。その時は日本最大のH-IIBロケットだった。それを今回超えるH3の新しい形態である24形態、これの初号機を打ち上げるということ。それと「こうのとり」の後継機のHTV-X1を正に上げるという事で、本当に16年前に心が帰っていくようなところがございました。何故そう思ったかといいますと、「こうのとり」やHTV-Xは宇宙ステーションに向かう必要があるという事で、打上げには1秒の遅れも許されないというオンタイム打上げというのが求められるという事で、16年ぶりに正にその打上げを体験したのですが、正直本当に緊張しました。これまでの5回の打上げはいずれもロンチウインドウが少なからずあるという中で、実は実績としては1秒も遅れていないですけれども、それでもやっぱり心の中では数分でも数十分でも余裕があるというのは、何かあったら遅らせられるという気持ちの余裕というのがある訳ですけども、今回の打上げに関しては本当に1秒の遅れも許されないという事で、本当に宇宙ステーションに向かう宇宙船を送り出す力の技術力のひとつだと思うのですね。天候を除いては今回もH-IIBの初号機と同じようにジャストオンタイムで打ち上げる事が出来たという事で、本当にこれは皆が一致協力してこの打上げに臨んだ、それに皆さんもこの天気で随分お待たせしてしまったのですけども、正に天も味方してくれたなと、天気が急速に回復してくれて思った通りの天候で打上げることが出来たという事で、本当にまずはほっとしているというのが今の率直な気持ちです。

産経新聞・緊張されたという部分には、やはりこれまでH3は標準型とも言える22形態をずっと打ち上げて来て、24という大型搭載物用の機体は初めてだった。その部分でも緊張されたのではないか。

有田・打上げのシーケンス、あるいは打上げの準備作業そのものは22形態とあまり違うところは無い。先ほど申し上げた通りジャストオンタイムで打上げなければならないという精神的なプレッシャーみたいなものはあったのですが、それ以外の手順的な所ではそれほど22と違う所は無いという所ではあります。今回、非常に驚いたのは、今までH-IIAやH-IIBは吉信射点にありますブロックハウスという地下2階の建物で我々が入って発射管制をしていた訳ですが、H3からは竹崎の3キロ離れたロンチコントロールセンターで打上げ管制をしている訳ですけども、今回我々が驚いたのは、ロケットが恐らくあの辺を飛んでいるのだろうなというのが判るくらい上から音が聞こえてきたのですね。これが初めての経験でした。22形態では感じた事が無かった音をLCC(後にRCCと訂正)の中に居ながら感じた、正に我々自身が皆さんに迫力を感じて下さいと申し上げたのですが、我々自身が24形態の迫力を感じたという、ちょっと貴重な経験をさせていただきました。

東京とびもの学会・今回TDRSや自律飛行安全システム、それからワイド型フェアリングがクラムシェル開頭方式から平行開頭方式になっていたが、そういう点で緊張したところとか心配したところはあったか。

有田・今回飛行実証アイテムだった自律飛行安全、それからTDRS対応、こちらはですね、H3プロジェクトチームを中心とする私達の部門の中の本当に若手が中心となって担当して、ここまで仕上げてきてくれました。それからワイドフェアリングは外国製ですが、その外国に行って技術的なディスカッションをしながらこれを開発してきたのも若手を中心にやってきました。正に若手の力を結集して今回の7号機を作り上げてきたという所です。勿論、彼等のことは全幅の信頼は置いているんですけども、何せ初めてという事もありますし、今までですとロケット機体のことだけ心配していれば良かったのですけども、その自律飛行安全システム、TDRSシステムの準備状況が、管制室の私のパソコンの中に「大丈夫です」「大丈夫です」というようなのが逐一入ってくるのですね。それを見ながら、それを責任者に報告しながら打上げに臨んだという事で、その都度その都度、ひとつひとつ打上げ前のイベントをクリアしていく度にドキドキしたというのが正直なところです。それから打上げた後、ワイドフェアリングが分離をしたという信号を受けた時には、やはり思わずガッツポーズをしてしまいました。やはり初めてのメーカーさんとの付き合いという所もありましたので、よくやってくれたという風に思った所です。

共同通信・長年開発に携わられたHTV-Xが無事に宇宙に旅立たれたということで、その瞬間の気持ちと、ガッツポーズみたいなものが出たか。また、これから油井さんの捕捉ですとか新技術の実証とかが控えているので、まだ緊張感が続いているのか。

伊藤・今回、もともと21日火曜日の打上げでしたが、天候悪くて1日1日と延びて、それで私達HTV-Xのチームと、それからH3ロケットのチーム、それからISSの運行を行うNASAのチームでり強く毎日毎日新しい軌道解析を行って、打上げ時刻の解析をして運用シーケンスを作った、という非常に5日間、苦しい打ち上げ延期を経験しました。ただ打ち上がった瞬間ですね、その苦労も吹き飛んで、幸いにも凄い天候が良くて、私は有田と一緒に同じ管制室で、実物は見ていないのですが、モニタごしに非常に綺麗なロケットの打上げを見る事が出来て、疲れが吹き飛びました。今、有田からあったように新しいフェアリングの開頭、それから衛星インターフェース部分のPAFからの分離については、有田と同じようにガッツポーズで、やったという風に喜んだものであります。一方でHTV-Xにつきましては、ミッションはまずはISSに物資を運ぶというのがまずは第一のミッションですので、引き続いてそのミッションを達成するまでにまだ気が抜けないという事で、喜びはあるんですけどもまだまだ気を抜かずに運用をしっかりやっていかなければならないという気持ちであります。

NHK・ロケットから切り離されたHTV-Xが自分の力で宇宙ステーションに行く事になる。今回は山口県の酒造メーカーの醸造が宇宙空間で行われる予定も入っているが、物資や研究設備の他に民間の有償利用という所も今後行われていく中で、そこに対する期待感やHTV-Xの持っている使命などを教えて下さい。

伊藤・今言われたのは山口県の獺祭さんだと思いますけども、それを始めとして民間の方々がHTV-Xを利用してISSに物資を届ける役割を担わせていただいた、というのは非常に重い責任だと思います。まずは1号機で確実に届けて、皆様の期待に応えたいという風に思っています。2号機以降も選んでいただけるように、まずは1号機で実績を作りたいと思っています。

時事通信・先ほどLCCの中での音響の話をされていて、24形態という事で音響の面では非常に大きくて、射点設備等へのダメージというのもある程度あるのかなと思うが、その辺りで今判っている範囲でどれくらい影響があったか、また整備の時間が早ければ早い程、打上げ間隔が短くなる事に資すると思うが、その辺で判っている範囲で教えて下さい。

有田・私もすぐにでも射点を見に行きたいところですが、残念ながらまだ行けていません。既に安全の確認は出来ているので、既に見ているかなと思いますけども、この辺実際にはやられていないようでやられていたり、やられているように思っても軽微だったり、という事がありますので、ぱっと見て判断できるようなものでも無いと思いますので、しっかり調査をして次に備えたいと考えています。いずれにしても今言っていただいたように、やられ方が軽微な方がいいというのは間違いない所ですので、今回の打上げの結果を踏まえて、必要な手を入れるという事も含めて、次の打上げに備えていきたいと思っています。

時事通信・事前の予測では22形態とそんなに大きな違いは無いと考えているのか、それともその辺も含めてよく判っていないのか。

有田・今までの経験で言いますと、例えばH-IIAの202と204の間ではかなり設備のやられ方が違いました。更にその後H-IIBを打ち上げてみると、また別のやられ方をしているという、思いがけない事がいろいろありました。ですので私共としてはやはりこの24ではきっと思いがけない何かがある可能性はあるのではないかという事で、この辺も正に今回の打上げでの大きな注目ポイントですので、恐らく詳しくは明日以降になると思いますけども、しっかり確認してまいりたいと思っております。

JSTサイエンスポータル・先ほど有田さんと伊藤さんに今回の打上げの受け止めや気持ちを伺えたが、志村さんからもお願いします。御社はゆくゆくは打上げ業務を引き受けられると思うが、そういったところの意気込みも含めて伺えればと思います。

志村・何回か出ていますが今回は初物同士ですね。24形態というロケットでの初物と、HTV-Xの初号機を組み合わせて打つということで非常に緊張感の高い打上げでございました。無事打ち上がって本当に安心したなというのがまずの感想でございます。今回、もう1個いつもと違うなというのは、これも先ほどから出てます通り、ロケットは通常ですと衛星を宇宙に送り届ける所までが仕事なんですけども、今回はそこにHTV-Xさんが載って、その中の物資を宇宙ステーションに届けるという所までが仕事で、そこまでが繋がっているという所が一番大きい所かなと思います。これまで一緒にHTV-Xさんと先ほど出ていた天候待ち等を協力してやってきましたけれども、やはり最後はHTV-Xに載っている荷物を無事に宇宙ステーションの油井さんをはじめ宇宙飛行士の方々に届けたいという気持ちでございます。おかげさまでロケットはここまでで成功しておりますけども、たすきをHTV-Xさんにお渡ししましたので、ここから先、私共はHTV-Xさんを応援したいと思っています。後半で質問いただきました今後の活用については、第1部でも何回か話が出ましたけれども、やはり打上げ能力の大きいロケットがとにかく1本飛ばせたというところが非常に大きいです。世の中の衛星はやはり多様化が進んでいるのですが、軌道に少しでも多くの質量を送り届けるというのがやはり大きな価値になってきています。衛星の大型化だったり小型衛星のコンステレーションですね、いずれにしてもとにかく大きい質量を宇宙に届けるというのは凄く大きなメリットがございますので、そういった意味で今回の打上げは今後の商業という意味で大きな意義があるかなと感じています。

ニッポン放送・数日後に油井亀美也宇宙飛行士がHTV-Xの把持をしますが、将来的には自動ドッキングも視野に入れているという事ではあるのですが、今回は「こうのとり」の時と把持について何か細かい所で勝手が違うところがあるか。

伊藤・把持の方法について機械的には同じ、「こうのとり」で培った技術を使っております。一点「こうのとり」と違うところは、掴まれた所でISSから電気を給電してもらうという機能が追加になりましたので、万が一電気が足りなくなった場合でもISSから電気が給電されるのが違うところでございます。機械的には全く同じものですので、油井さんは2015年の10年前に「こうのとり」の5号機を掴まれておりますので、再びHTV-Xの1号機を確実に掴んでいただけるという風に思っております。

フリーライター林・HTV-Xは二刀流という売り文句があるということですが、他の貨物船は物資補給が主な仕事であって、それに更に技術実証などを加えるという発想はどこからどのように出てきたのか。「こうのとり」では小型回収カプセルというのが非常に印象的だが、そういった機能を検討されていなかったのか。

伊藤・もともと二刀流の2つ目の目的ですけども、物資輸送の他にISSを離れてから普通の衛星と同じようにプラットフォームとして実験機器を搭載して実験を行うという発想につきましては、もともと政府の方からそういうアイディアをいただきまして、私達JAXAの方でHTV-Xで実現したというところでございます。そういう意味では我が国の政策的、それから技術力を結集したものというのがHTV-Xになったと思っております。

フリーライター林・回収の方はどうか。

伊藤・回収の方は、「こうのとり」の7号機で回収カプセルをやりまして、HTV-Xでも実は同じ物が搭載できる能力を持っております。

フリーライター林・今後回収する可能性は。

伊藤・同じ技術ですので、新しいことをするとすれば、もう少し違うことをやる事になると思いますが、今現在具体的に何かアイディアとミッションがある訳ではありませんけれども、将来的には非常に重要な技術でありますので、HTV-Xのその二刀流の二つ目の目的・ミッションでうまく何か出来ればいいかなという風には考えているところではあります。現在具体的にはありません。

南日本新聞・22形態、24形態と来て、どうしても30形態の今後、これはバラエティに富んだH3の魅力だと思うが、30形態の現状と今後についてどのようにお考えなのか。

有田・30形態につきましては、先日の宇宙開発利用部会の方でもご報告したのですが、7月に行いましたCFT、1段タンクステージ燃焼試験において、全般的にエンジンの燃焼も含めて良いデータが得られたのですが、その中で1点だけ、1段の液体酸素と液体水素のタンク、これを加圧してあげる機能について少し見直しというか工夫が必要だと判りました。このまま飛ばせないのかというと、もしかしたら飛ばせるかもしれないのですが、やはり大事な機体ですので万全を期す必要があると思っていますので、何らかの手を加えたいと思っています。これについて今詳細に検討しておりまして、再試験につきましては年明けになる見込みです。それを踏まえて良い結果が出ましたら、また打上げの計画を練り直すと、そんな段取りで進めたいと考えております。

南日本新聞・年度内にあと2機のH3の打ち上げがある。30に関しては年度内か、あるいはもう少しという事も視野に入れているか。

有田・この辺りは色々な皆さんとの調整が必要なところがございますので、なかなかこの場でお答えするのが難しい状況でございますので、はっきりし次第、皆様にもお知らせしたいと思います。

読売新聞・音響が非常に大きかったというのが非常に印象的だったが、いつもと同じ管制棟に居て大きかったという意味なのか。音というのはモニタから聞こえてくるものか、それとも外からという意味か。

有田・ちょっと寝不足で先ほど建物の名前を間違えました。私の古巣の名前(LCC)を言っていたのですが、今日感じたのはレンジコントロールセンター(総合指令管制棟)で、通称RCCと言っているところでした。そこにこの三人(登壇者が)順序は逆ですが並んだ状態で座っておったのですけども、通常は大きなモニタでロケットが飛んで行くのを画面では見ているのですけども、音というのは殆ど聞こえないのですね。モニタから来る音もあまり聞いた事が無いです。今回ばかりは本当に頭の上から、何と言ったらいいのですかね、ゴーッというような音が降ってくるという感覚でした。これは今まで、昨年の2号機から5号機までの打ち上げは同じRCCで管制をしておりましたけれども、その時には感じなかった音ですね。という事で、同じ建屋で全く違う音を聴いた。モニタからではなくて、恐らくロケットからの音が建物の屋根を振るわせて伝わってきたのではないか、そんなような音でした。

読売新聞・屋外からの音という意味だったのか。

有田・はい。

読売新聞・三人が並んで一緒に聞いていたとのことだが、その時はガッツポーズなどをされたのか。

有田・いえいえ、それは打上げの直後20秒くらいの時点ですので、まさに「いけーっ」という所ですので、とても祝える段階ではありませんでした。

読売新聞・良かったらその時のお二人の気持ちをいただいても良いでしょうか。

志村・私は天井が震えているのかと思いました。これは何だろうなと。今日はいつもよりモニタのボリュームが大きいのかと思ったのですが違うなと。天井が震えるような感じに私は感じました。驚きました。

伊藤・私は昔、衛星をやっている時に、近いところで建物が揺れる振動を経験していたので、今回も同じような経験をしたのですが、少し規模が大きかったなと、こんなに震えるのかという気持ちでした。でも皆さん落ち着いていらっしゃるので、こういう物なんだろうなと。今初めて実はびっくりしていたんだというのは初めて今判りました。

朝日新聞・JAXAのいろいろなところで、H3というのが世界の市場で戦えるロケットを目指しているとの記載がある。今日の打上げをもって2つの形態が打上げ成功となったが、後は30形態が試験のデータを調べている所だが、2つの形態が揃ったという所で、これで世界で戦えるロケットという目標にどの程度近づいたと考えているのか。次の山は30形態で、それが結構大きな山なのか。

有田・当初H3を構想している段階では22形態と24形態というのが、いわゆる商業マーケットに乗っていけるロケットという風に考えていましたし、大きな考え方は変わっていないです。その頃と変わってきているとすると、衛星のコンステレーションというのがどんどん広がっていて、先ほど志村さんからありましたように、より重い、あるいはより数の多い衛星群を一度に運ぶという意味では、この24形態は最もそれに適したロケットという事で、正に売れ筋になる可能性があるロケットだと思っています。ですので今回24形態を手にしたという事でですね、かなりの武器を手に入れたのではないかなと、三菱さんがね、という風に思っています。一方、さらに新しい流れとしては、小型衛星ですね。先のコンステレーションより更に小さい小型衛星をそれこそ沢山打ち上げたいというお客さんが増えてきています。衛星の小型化の技術が進んでいるというのがその背景にあると思うのですが、それには22形態や24形態はちょっと大きすぎるという所があります。という事でいちばんスマートな30形態の出番になるという事で、30形態は当初、政府のミッションをこなしていく、自立性を確保していくのが大きな命題でしたが、この30形態にも商業の芽が出始めているというのが今の状況です。ですので、最初に理事長が申し上げたように3つの形態が揃う事でやはりH3の強みが最終的に出てくるという風に今考えています。

朝日新聞・目標である世界で戦えるロケットというのに対しては、30形態が揃ってスタートラインに立つという感じが。

有田・そうですね、今回の24がデビューしたという所で、スタートラインに立てたのではないかなと思います。更にそれを加速するという意味で30形態がきっと助けてくれるのではないかと思います。

NVS・何度か出ている質問だが、打上げが成功したこの時点でHTV-Xに愛称をつける予定があるか。7号機の打上げが延期されたことで、8号機の打上げまでインターバルが短かったと思うが影響が出そうか。

伊藤・愛称については、何度かいろんな所でお聞きしているので、想定問答が出来ていまして、1号機を打ち上げまして、2号機3号機と続きますので、皆様に愛されるような愛称をつけていただくような雰囲気が盛り上がってきたらつけていだけるのかなと。我々では無いのかなという風に思っております。盛り上がり方によると思います。

有田・8号機につきましてですが、24形態が初めての形態という事もあって射点がどれくらいやられているかというところが心配なところではありますが、私共としては極力、大事な衛星ですので予定を守るべく頑張っていきたいと考えているところです。

・記者会見後に行われた有田プロジェクトマネージャへの囲み取材より抜粋。

Q.24形態がぶっつけ本番だったが正直どう思ったか。

A.ロケットは大体ぶっつけ本番ですので、慣れる物ではないが、ある意味覚悟してやっているので、何が起こるか考え抜いたつもりですけども、やっぱり人知の及ばないところはありますから、やはり何が起こるか怖いの半分、楽しみ半分みたいな感じで。204、H-IIB、そしてこの24と、大体思うようになってくれているかなと、大きくはですね。細かいところはいろいろあるのですが。という感じで今回もいい打上げになったのではないかなという風に思っています。

Q.岡田理事とは打上げ後に何か会話したか。

A.まあ、やったねと最初に岡田と握手して抱き合って、たぶんいつもの画面には出ていると思います。その場ではなかったのですけども、若者達頑張ったよねと、褒めてやらないとねと、そんな感じです。あまり褒めすぎるのも良くないなと、天狗になったら良くないという話もしました。

Q.自律飛行安全システムとTDRSの評価はこれからだと思うが、データが降りてきたことで行けそうとか感じたか。特に自律飛行安全システムはどの辺りで使用開始となる感触か。

A.今日のデータは詳細に見ないことにはおっしゃる通りですが、クイックで見る感じでは「うわ、これは酷いな」というのではなくて、まあまあ思ったように出ているのではないかという印象ではあります。細かいところで手直しが必要なところはあると思うが、実証という今回の目的はかなりの所まで行けるのではないかなという印象です。いつ適用できるかというのは、先日(打上げ前)のブリーフィングで伊藤が申し上げたように、早ければHTV-X2の打上げからという事になりますし、その評価をしてみてこれはちょっとという事になればまたその先かもしれませんし、その辺りはよく評価をしてからとなると思います。

Q.全般的に若手の皆さんが頑張った甲斐があるという事か。

A.はい、甲斐があったなと思います。TDRSについても受信が出来た事は、TDRSとの通信がきちんと4回くらいに渡って出来たという事は確認出来ています。しかもロケットの各部に取り付けたアンテナが3つくらいあるが、そのいずれのアンテナとも通信が出来たという事が確認出来たので、こちらもかなりいい線に行っているのではないかと思います。

Q.自律飛行安全はこれから評価されると思うが、適用可能と判断した場合は2号機(HTV-X2)から適用されて、荷物がMAXで搭載される能性もあるのか。

A.2号機にどういうカーゴが載るのかは私共ではなかなか判らないところがありますが、当然16トンMAXで載せる場合には自律飛行安全の適用が前提になります。もし今回の1号機と同じように軽い状態であれば使わない事もありうる。この辺りは荷物の集まり具合にもよってくると思います。

Q.使う可能性もあるということか。

A.伊藤が言っていたのできっとそうなんだろうなと。我々としては2号機から使えるように1号機で実証することを目標に開発を進めてきましたので、それについてはReadyなように準備をしていくという事です。

Q.明後日に「みちびき5号機」が入ってきて、6週間後に8号機の打上げだが、最短でどれくらいで打上げ可能にしようと考えているのか。

A.H3の目標としては、同じ月の最初と月の最後に打てるといいなというのが目標ではあります。ただこれはいろんな条件が整う必要があるというのが今のH3の現状ではあるのですが、目指している姿はそういう所です。これを定常的に出来るようにするためには、まだまだ整備しなければならないものもあるという所で、まだそういう世界には辿り着いてはいない。機体の製造とかそういう点ではまだまだという所はあるのですが、機体や衛星を射場に持ち込んで、理想的な状況が整えば同じ月のうちにもう1機打てるように整備作業を短縮できるように、例えばSRBの取り付けをシンプルにするとか、そういった設計に落とし込める工夫を出来るだけして、短期間で打てるようにしようというのがH3の目標です。

Q.年間18機くらいになるのか。

A.同じ月に2つと言っても1日と15日という意味ではなくて、1日と31日には打てるようにしようとすると結局12機になってしまいます。実はそれはなかなか厳しくて、現実のH3の目標としては年間6機です。今申し上げたのはとっても理想的にいってぎゅっと詰められる場合にそういうに出来るようにしようということです。

Q.昔、16機か18機を打ち上げたいというのを見た。

A.ちょっとまだそこには届かないですね。

Q.岡田さんがプロジェクトマネージャで、有田さんがサブプロジェクトマネージャだった頃にはロケットの開発そのものよりも、運用とか販売とかで使いやすさをやるのが有田さんの担当だったと記憶しているが、いよいよロケットとしては完成が見えてきた中で、先ほどの質疑で設備なども概算要求に載っていますし、具体的に発言できることがあれば。

A.高度化という取り組みをやろうとしている話は皆さんご存じだと思うのですが、文科省さんの有識者の会合でも説明させていただいたのが、今MLとVABが1個ずつしかない。せっかくVABは2本同時に整備できるようにH-IIAの時代に作りましたので、それをH3にも転用できるように、そのために発射台ももう1個作るということで、格段に運用性が良くなります。お客さんが仮に(衛星が)来るのが延びちゃったという時にすぐに次に入れ替えられる、そういうような柔軟性を持たせるためにそういった構想を持っています。

Q.今のような状況だと点検が終わるのを待つのではなく、8号機を隣で組んでいられる状況を考えたいということか。

A.実は既に高頻度化の取り組みは予算化もしていただいて、MLもどきをVAB1に作っています。そこに実は8号機は立っています。1段だけですけどね。2段は立てられない。本格的な整備は出来ないですが、1段を立ててエンジンを付けるくらいは出来るという置き台は既に完成して8号機の組み立てに活用しています。

Q.今回の打上げ日の決定について、なかなか難しい判断が求められたが、蓋を開けてみたら凄い良い天気に恵まれたが、木曜日に発表された時点ではまだまだこうなると判らなかったと思うが、どういう判断で決められて今日を迎えられたのか。

A.聞いていただきたい質問でした。本当にこんなに難しいのは私は初めてかなと思うくらい難しかったです。(打上げ前の)記者会見をさせていただいた時がいちばん良くて、そこから悪化する一方という状況で、しかも「この季節に秋雨前線?」という状態で、しかもどんどん悪くなっていく。種子島で私は台風の時以外でこんな雨風を経験した事があるかなというくらいに酷い雨と風でした。そんな状況が23日まで続くというのがはっきりしていたので、19日の段階で23日までは無いと発表させていただきました。普段はああいう発表の仕方はしないのですが、もう既に種子島に入ってこられた記者の皆さんもいらっしゃったし、一般の方々でも見に来ている方がいらっしゃいましたので、目安みたいなものは示さないと申し訳ないなという気持ちが「23日まではありません」という発表でした。その後は24、25と、実は私共も少しは良くならないかと思ってずっと天気予報とにらめっこしていたのですが、どうも24も25も駄目だと。その先の予報を見ると、26日はワンチャンス、もしかしたらあるかもしれないというのが19日の予報ではあった。ところがだんだん日にちが経っていくと26日は駄目な側に転んだ…と思ったらまた良くなる、また駄目になるというのを繰り返したのですね。最終的には26日の打上げ日をセットする23日は、ここはある意味一大決心でした。26日をセットする、あの時も1行変なことも書いてあって、あれも異例だったと思います。「注視する必要がある」とか書いてあったと思いますが、あれも設定しておいて延ばすのは何事だと言われないように、皆さんにそのつもりで来ていただく、来れる方は来て下さいという、申し訳なさを最初に言うようなリリースをさせていただきました。そういう意味で我々としては出来るだけ皆さんに気を遣いながら、でも油井さんをはじめ待って下さっている方が沢山いて、既に種子島で「日曜日までなら待てるんだけどな」という方も結構いらっしゃるというのを耳にするにつけ、日曜に狙える可能性が少しでもあるならセットしようと岡田と相談をして、23日にちょっと言い訳の文を付けさせていただきながらセットしました。その時には一部に反対もあって、延ばすのを前提にセットするのはいかがな物かという声も正直あったのですが、私と岡田が相談したのは、でも良くなる可能性がゼロでは無いならば、やっぱりやってみようじゃないか、先の事は判らないし、良くならないのだったら延期しようと、27日を狙おうという風なつもりで一旦セットしました。そしたら翌日の天気予報がガラッと変わって26日に打てそうだという話に急に変わった。2つの低気圧が急に発生するという予報が出て来て、えっそうなのとなって、これは行けるかもしれないとなった。すると次の日にはまた悪くなっている、駄目かも知れないと繰り返されていたのですが、後はてるてる坊主頼みですね。でもなんとか皆さんとの約束を守る事が出来て、26日がどんどん良い側になってきましたので、それでも前日の昼までは大雨でしたからね。40ミリの大雨が降って、町の人も翌日に打つと誰も思わなかったみたいで、「有田さん、本当に大丈夫?」と宿の人に言われたくらいです。だけど予報してくれた気象予報士の方を信じて良かったなと思っています。

Q.機体把持装置が初めて導入されたが、昨日の機体移動時もかなり風が強かったが、導入した事で効果があったのか。今後の打上げにどういう影響があるか。

A.昨日機体を出す時は、正直風がかなり強かったです。風速制限の瞬間最大風速15m/sというのがあるのですが、現場でもきちんとした風速計でも計りながらやったのですが、13~14m/sとギリギリでした。もうちょっといったら立ち止まらないといけないという状況だった。ちなみに15m/sは何で決まっているかというと労働安全で決まっている。人の安全を守るために決まっているもので、ロケットは屁でも無いのです。ましてや機体把持装置を付けているので盤石。全くもうびくともしない。判っていたのですけども、でもやっぱり気持ちの上では安心でしたね。元々は機体を出す時に大丈夫だと思って出して、後で急変した時の為に作ったのですよ。最初から酷い時に出すためには作っていない。今回の風くらいだったら大丈夫だと判っていたのですけども、それでも精神安定剤にはなった。今後、出した後に急変したような時のためには必ずや活躍してくれるだろうと思います。

Q.打上げが高頻度化していくことの一つの材料にはなるという事か。

A.そうですね。安定化した打上げをするための、一つの手段になると思います。

以上です。

打上げ前日の竹崎展望台から竹崎の海岸方向。いつもは砂だらけの海岸に、大雨による川や池が出来ている。

打上げ後の空。

打上げ後記者会見が終わった後に撮影した第2射点。