観測ロケットS-310-46号機打上げ後実験報告

観測ロケットS-310-46号機は2025年7月15日12時00分(JST)に打ち上げられました。同日、内之浦宇宙空間観測所にて実験結果についての報告が行われています。

(※一部敬称を省略させていただきます。また一部で聞き取れないところがあり省略させていただきました)

・登壇者

・JAXA 宇宙科学研究所 学際科学研究系 教授 観測ロケット実験グループ グループ長 鹿児島宇宙センター内之浦宇宙空間観測所 所長 羽生 宏人

・JAXA 宇宙科学研究所 太陽系科学研究系 准教授 阿部 琢美

・京都大学大学院理学研究科 齊藤 昭則

・観測ロケットS-310-46号機実験の実施結果について(羽生)

今日は2度目になりましたけども暑い中ありがとうございました。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2025年7月15日火曜日「中緯度域電離圏におけるスポラディックE層の形成過程の解明」を目的とした観測ロケットS-310-46号機を内之浦宇宙空間観測所から打ち上げました。ロケットは正常に飛翔し、内之浦南東海上に落下しました。今後、搭載した実験装置が取得したデータについて確認し、評価を行ってまいります。

ロケットの飛翔結果になりますが、打上げ時刻は12時00分00秒、発射上下角78.0度、最高到達高度は約110kmで打上げ157秒後、着水時刻が打上げ442秒後となってございます。

なお、打上げ時の天候は晴れ、南西の風2.7m/秒、気温29.5度Cでした。

これをもちまして、観測ロケットS-310-46号機実験は終了となります。今回の観測ロケットS-310-46号機実験の実施にご協力頂きました関係各方面に、深甚の謝意を表します。誠にありがとうございました。

・観測ロケットS-310-46号機実験「中緯度域電離圏におけるスポラディックE層の形成過程の解明」打上げ後実験報告(速報) (齊藤)

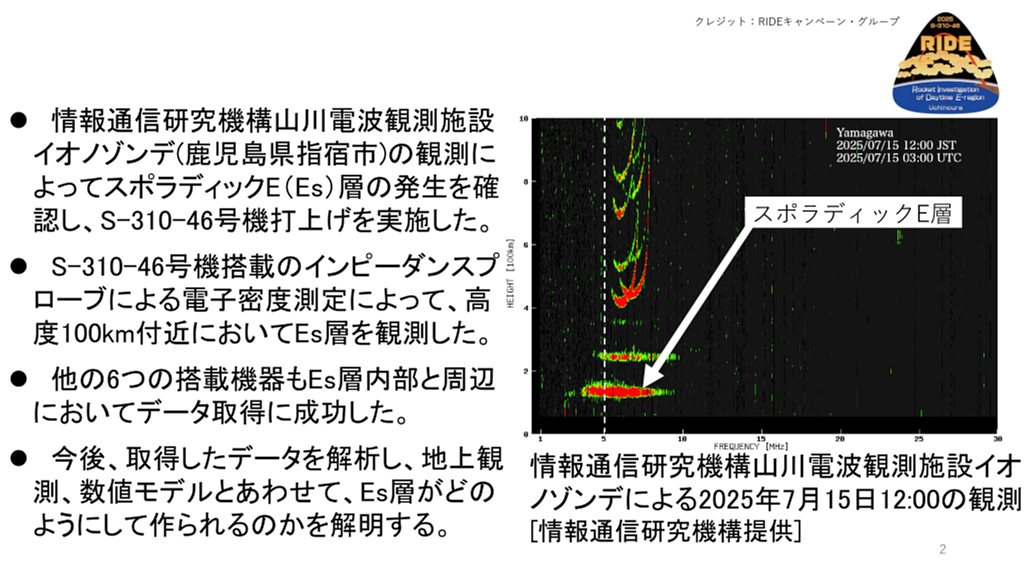

この実験のタイトルにありますように、今回の観測ロケット実験はスポラディックE層の発生過程を解明するのが目的でした。そのため打上げの条件としましてはスポラディックE層が現れているという事が条件になります。そのために用いましたデータとしましては、情報通信研究機構山川電波観測施設にありますイオノゾンデという名前のレーダで電波を出してイオノゾンデからの反射を観測するレーダシステムです。こちら鹿児島県の指宿市にあり、観測によってスポラディックE層の発生を確認してS-310-46号機の打上げを実施しました。

(※配付資料の図の説明)

ロケット打上げ時の山川電波観測施設のイオノゾンデの観測になります。縦軸が高度になります。(スポラディックE層の辺りが)100kmになります。赤い線で示したところがスポラディックE層からのレーダの反射になります。横軸は周波数でして、スポラディックE層は金属イオンの雲のようなものですが、金属イオンの密度が高ければ高いほど周波数が高い電波も反射することになります。ですから横に伸びているという事は金属イオンの密度が高い状態を表していて、密度の高いスポラディックE層、金属イオンの雲が現れていることを示しています。この時のスポラディックE層は十分高い周波数まで発達している事を確認して打上げを実施しました。

尚、点線で書いているのが5MHzで、この5NHzがスポラディックE層の境で、今回5MHzより十分高く、十分発達したスポラディックE層のときに打上げを実施する事ができました。

私達の観測ロケットには7つの搭載機器がありまして、いずれもデータを測定した後に物理量に直す処理をしていますが、そのうちのひとつのインピーダンスプローブについては速報的にデータを見る事ができるので、その速報的なデータを確認致しました。そのインピーダンスプローブというのは電子密度を測定しています。そのインピーダンスプローブによる電子密度の測定によって、高度100km付近においてスポラディックE層の電子密度の増大を観測しました。他の6つの機器についてはどのようなデータが測定されたのか、まだデータを取得しているだけでして、データの中身までは解析できていない訳ですけども、他の6つの機器もスポラディックE層内部と周辺においてデータの取得に成功したことを確認しました。今後これら取得したデータを解析して、同時に行っております地上観測数値モデルとあわせてスポラディックE層がどのようにして作られているのかの解明を進める予定でおります。

・質疑応答

NHK・今回の実験の振り返りというか、実験はデータがとれて成功だという認識で良いと思うが、データ取得に成功したというところで感想をお伺いしたいです。

齊藤・今回の観測は7つの観測機器でかなり欲張った形でして、金属イオンの雲をいろんな形で測定するのが目的でした。まだデータが取得できたという段階でして、そのデータがどのようなものかというところはこれから解析しなくてはいけないですけども、いずれの計測器も動作してデータがとれて、それらのデータを相互に比べることが出来る、という事が出来たので、まずは安心しております。欲張って7つ載せて、それが動いて、というのはだいぶ大きな達成だと思いますので、それが出来た事はなにより安心したところです。

阿部・私は搭載観測機器の担当なので、その観点から今回の感想を述べる事にしたいと思います。搭載機器は長いもので大体6年くらいかけて開発してきた。6年というのはかなり長いと感じながらやってきた。その中で非常に若い方、大学院生の方が多く関わってくれて、開発というのは大体うまくいかないと決まっているし、試験をすれば不具合が出るのは当然なので、そういった事に対して対策を考えるとかトラブルシューティングをするとか行って来た中で、学生さんが経験を積み重ねて成長していく姿を見られたというのが私としては一番心に残っています。こういう形で最終的にそれぞれの測定器がデータ取得に成功したという事で、非常に喜びは大きいですし、学生さんもこういった形でデータが取れるのだと実感できて良かったのではないかと思っています。

羽生・ロケットの運用の立場で言いますと、安全確実にやるという事と、所定の実験が着実に実施できるようにするというところについて、初日大変申し訳なかったのですけども7月8日の時点では、天気が良いのに打ち上げないと、そういう事もありますと申し上げていたものの、実際にそうなってしまうと非常に心苦しいところもありながら、今日は幸いにして条件が整ったという事で無事に実行できたという事でほっとしているというのが率直なところです。

読売新聞・データ取得は成功されたという事で、今後スポラディックE層の形成過程を解明していくとのことだが、これが解明される事によってどういう風に役立てられるか。

齊藤・最初の7月8日はスポラディックE層が全く出なかった。それにひきかえ今日は非常に活発にスポラディックE層が出て打上げることが出来た。それらには偶然ではなくて理由があるはずです。その仕組みを明らかにしたいというのが形成過程の解明という事で、今回の直接スポラディックE層の中を見てどうやって作られるのかを解明しようとしたところです。今回の結果は、まだデータをとっただけですので、実際どのようなデータになっているかはこれから解析しないといけない。理想的にデータがとれて総合的な検討ができるようになれば、形成過程を解明することによって、さらに行けば予測と警報に繋げられればいいなと。どうして現れるのか、その仕組みが解明できれば、その次に明日起こるのか明後日起こるのかという所の予測警報が出せるになるというのが、まだ百歩くらいあるところの一歩目のところでそう言ってしまっているかもしれないけども、長期的なところで何故形成過程を解明するかというと、予測に繋げたい。実際、今回も打上げの前に明日起こるのか皆目見当がつかない状態でやっておりました。そういう所、我々も物理的な仕組みに基づいて予測できるような形になりたい。そのための今回記録されたデータは第一歩であると考えています。これも若干希望も含めた面もありますけども、予報と警報をしたいという所が私達の考えであります。

南日本新聞・打上げシーケンスを確認させて下さい。最高高度が110kmに達したという事で、機体は7分22秒後、当初の予定よりも長く飛翔し、それによって観測機器の観測した時間も当初の予定よりも伸びたのか。

阿部・シーケンス自体は打上げから何秒後に何をするか決まっていて、それは自身は軌道にかかわらず変更は無いが、落下時刻が延びた関係で、その分データの取得時間は若干長くなりました。データとしては少し量が増えたと言う事が出来ると思います。

南日本新聞・上昇時と下降時の観測の時間帯は3分程度という事で良いか。

阿部・おっしゃる通りです。

南日本新聞・落下地点は、内之浦南東の海上ということで、おおよそ何キロか。

羽生・計画円内の中に落下していまして、最初は150キロくらいと申し上げたが、130キロから14キロの間くらいではないか。すみません、今そこまで確認していませんが、おおよそそれくらいです。

南日本新聞・初めての日中でのスポラディックE層の観測だったが、今後はどのような形で続けていきたいと考えているか。

齊藤・今回も課題になったのは、7月8日と本日の違いが凄く気になっておりまして、今回はスポラディックE層が形成されるところを目指して本日打ち上げを行いました。ただ実際にそれだけではどうして作られるかには十分ではないと思いました。実際には無い時、有る時のような複数の機会で観測するという、1回だけ観測するのではなく複数機会の観測だとか、そういう形で発展していくと得られる情報も増えて、そこでどのような事が起こっているかという事も増えていくと思いますので、ですから実験観測データを取るという点でいくと、もう少し観測の回数を増やしていく、その場合には必ずしも発達した時だけではなく、むしろ静かな時、何故発達しなかったのかという事も解明しなくてはいけないと今回感じました。今後の発展としてはそういう方向と、実際に継続的にできるのは地上観測、数値シミュレーションですので、それを組み合わせて発展していくことも重要だと感じております。

NVS・今回のロケットは分離機構や展開物が多かったが、それらも正常に分離・展開してデータが取れたという事で良いか。

羽生・シーケンス通り分離している事は確認されています。

NVS・8日に打ち上げられなかった場合は3日後以降とされていたが、3日後以降になった原因はロケットの機体側の要因か、それとも観測機器側の要因か、それともそれ以外の手続き上の問題か。

羽生・シンプルに天候の事情でした。予測通り間2日開けることは考えていたが、雨の予報が出ていたという事もあって、我々はずっと気象判断をしているが予定をなかなか組みづらいところがありまして、今日も100%自信があって選んだ訳ではなくて、もしかしたら風が強いとかそういったところも考慮はしつつ、ただ天候としては恵まれる側だなという事で選んでいるという事がありまして、まず晴れていて風も穏やかであればロケットとしては打上げられるだろうと。後は現象待ちという事なので、その条件が整うところを探るのがなかなか大変でした。幸い今日は選んだ日が良かったという事になりました。

NVS・ロケット側としては翌日打上げも可能なのか。

羽生・設定して公表した日の翌日に打ち上げるという事は出来なくて、いろいろ周辺の関係機関との調整が必要になるという事もありまして、選んだ日から数日空けて打ち上げるという事になります。

MBC・今からデータ解析をするとのことだが、どれくらいで暫定的な結果が出るのか。

齊藤・観測機器によってまちまちです。いくつかの機器は今回のために新しく開発された観測機器なので、これまでのデータが無いものですから、それらについては半年、場合によっては1年になると思います。既に経験のあるデータ、これまでの観測ロケット実験で採用された機器のデータですと1ヶ月あるいは2ヶ月で検討が出来ると思っています。時間感覚としてはそれくらいで、特に大きな違いがあるのは、これまでに搭載経験のある測器でやるか、今回のために新しく開発された測器であるかによって大きく違うと考えています。

NVS・イオノゾンデについて、100kmから200kmにスポラディックE層が示されているが、それの下から中間くらいを掠めて観測して降りてきたと言うイメージで良いか。

齊藤・はい、このスポラディックE層を観測したことになります。

NVS・そうすると200km近くまで上がっている気がするので、その中を突っ切ってきたのか。

齊藤・このレーダは高さ方向が正確に測れないというか、見かけの高度と言い方をするが、実際の高度よりも縦に伸ばされた形になっています。少し幅広になっていて高いように感じられるかもしれないが、実際にはプラズマの金属イオンの中を通ると電波が遅延していって、それによって見かけの高度が長くなって縦に伸ばされることがある。実際のスポラディックE層はもう少し限定された高度にあると考えています。

NVS・スポラディックE層の下から上に抜けてまた降りてきたという形で観測が出来ているということか。

齊藤・はい。これもまだ速報値しか見ていないので断定的なことは言えないが、スポラディックE層を観測してという所まで確認した状態です。

南日本新聞・今回100km付近のスポラディックE層がインピーダンスプローブの電子密度測定で観測した。搭載された7つの機器でどれくらいの高度のデータ取得に成功したと言っていいのか。高度100km前後なのか、それとも幅をもって例えば90kmから110kmとできるのか。

阿部・それは7つの測定器毎に異なります。例えばインピーダンスプローブ、それからラングミュアプローブというものもあるが、これらは比較的低高度から観測を開始していまして、大体80kmくらいから上の高度では観測を開始している。電場測定器はアンテナを伸展する必要がありますので、アンテナ伸展に時間がかかりますのでもう少し上から測定を始めた。NMSという中性大気質量分析器は頂点よりちょっと手前でロケットを分離して観測を開始するということで、時間帯としては少し遅めのデータ取得になります。そういった感じで、測定器によって観測高度範囲が異なる。早いものもあるし、遅めのものもある。

南日本新聞・80から110km前後ということで、バラツキはあるけれど、ということか。

阿部・はい。

(※参考:JAXA配付資料より)

・会見後のぶら下がりより

Q.発表された着水時刻は分離した頭胴部のものだと思うが、ロケット本体はいつ着水したか。

A.ほぼ同時だと思われます。

Q.バッテリ(電源)はロケットと観測機器で同じか、それとも別か。種類は何か。

A.電源は別です。種類はニッカド電池です。

(※S-310は運用期間が長いので部品の枯渇対策を行っているが、まだ変わっていないものも多いようです)

以上です。