H3ロケット7号機/HTV-X1の打上げ前プレスブリーフィング

2025年10月19日14時から種子島宇宙センター竹崎展望台記者会見室で行われた、H3ロケット7号機/HTV-X1の打上げ前プレスブリーフィングです。

(※一部敬称を省略させていただきます。また一部で聞き取れないところがあり省略させていただきました)

・登壇者

JAXA 有人宇宙技術部門 新型宇宙ステーション補給機プロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 伊藤 徳政

JAXA 宇宙輸送技術部門 H3プロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 有田 誠

三菱重工業株式会社 防衛・宇宙セグメント 宇宙事業部 H3プロジェクトマネージャ 志村 康治

・打上げ延期について(有田) ※配付資料より

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、種子島宇宙センターからH3ロケット7号機による新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)の打上げを2025年10月21日に予定しておりましたが、打上げ当日の天候の悪化が予想されるため、打上げを延期することといたしました。

また、少なくとも10月23日までは天候の回復が見込めないため、新たな打上げ日につきましては見通しが得られ次第改めてお知らせいたします。

大変残念ですけども、後ほどまた天候については詳しく説明させていただきたいと思います。

・ロケットの準備状況(有田) ※配付資料より抜粋

・ロケット: H3ロケット7号機(H3-24W) ※LE-9エンジン2基、固体ロケットブースタ(SRB-3)4本、ワイドフェアリングの機体形態。

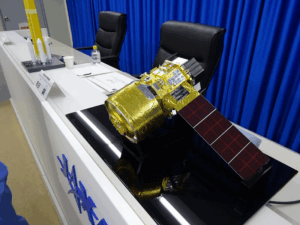

・ペイロード: 新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)

・投入軌道:軌道傾斜角…国際宇宙ステーション(ISS)と同じ51.6度で、高度200×300kmの楕円軌道

・H3ロケット7号機の特徴

・H3の中で最も打上げ能力の高い、固体ロケットブースタを4基装着したH3-24形態の初フライト。

・新型宇宙ステーション補給機(HTV-X)を搭載するためのHTV-X対応開発として、大型のレイトアクセスドアを有するワイドフェアリングや、大型の分離機構や開口部を有する衛星分離部を新規開発。

・7月に実施した6号機(30形態試験機)1段実機型タンクステージ燃焼試験(以下、6号機CFT)で作動検証した機体把持装置を初めて打上げに供する。機体把持装置適用に伴い、22・24形態ではホールドダウンシステムは使用しない。

・第2段エンジン燃焼フェーズ(1回目)後半において、自律飛行安全技術の飛行実証を行う。

・HTV-X1分離後のコーストフェーズにおいて、TDRS対応開発の飛行実証を行う。

※TDRS:NASAのデータ中継サービス(Tracking and Data Relay Satellite)の略。

・ワイドフェアリングについて

・レイトアクセス用の大型ドアを有するワイドフェアリング。

・大型アクセスドアの開発実績のある直径5.4mワイドフェアリングを適用。標準フェアリング(ショート&ロング)では5.2m。

・全長16.5mで、標準のロングフェアリングは16.4mなので少し長い。ショートは10.4m。

・HTV-X与圧部のISS結合ハッチからのレイトアクセス用の(縦)1.6m×(横)1.5mの大型ドアを設置。※標準フェアリングのアクセスドアは直径0.6mの円が最大。

・上部の曝露カーゴへのレイトアクセス用に、直径0.6mアクセス窓を設置。ただし今号機では非設置。

・衛星を収缶する方式は、左右から包み込むように結合する半殻結合。標準のショート&ロングでは結合したフェアリングを上部から吊り降ろす全殻結合。

・開頭方法が平行開頭方式となる。ショート・ロングではクラムシェル開頭方式。

・標準フェアリングは海に落下すると水没するようになっているが、ワイドフェアリングはそれが無いため出来る限り回収する。(H-IIAロケットのものと同様)

・HTV-X用衛星分離部(PAF)

・H3で標準的に想定している衛星と比較してサイズ・質量ともに破格に大きいHTV-Xに対応したHTV-X用衛星分離部(PAF)を開発。

・HTV-X与圧部のISS結合ハッチからのカーゴ搭載作業を行うために、レイトアクセス用開口部を設けるとともに高さを増加。

・カーゴを搭載するHTV-Xの与圧部が衛星分離部に近くなったことから、分離時の衝撃を低減するため、分離機構には、H3標準PAFと同様のクランプバンド方式を採用。ただし、機構および作動方法はH3標準PAFと異なる。

(※H-IIBでは分離ナット方式を使っていた)

・機体把持装置について

・H3ロケットはH-IIAより大型の機体であることもあり、燃料が入っていない時に風の影響を受けやすいという特徴がある。(※特に22・24形態の推薬充填前)。

このため風の影響を受けにくくする策として機体把持装置を整備。機体移動前に機体を抱え込むように把持し、風による機体の揺れを抑える。燃料充填完了後打上げ前に把持を解除し、機体から退避した状態で打ち上げる。

・本体構造はML5に取付完了し、2025年7月に実施した6号機CFTにおいて燃料充填状態での作動確認を行い良好に完了した。7号機で初めて打上げに供する。

・22・24形態においては、機体把持装置適用に伴いホールドダウンシステムによる機体固定を行う必要がなくなったため、7号機以降ホールドダウンシステムは使用しない。

・自律飛行安全システムの飛行実証

・HTV-Xミッション及びGTO(静止トランスファ軌道)ミッションの打上げ能力を向上するため、第2段ロケットの飛行後半フェーズに自律飛行安全技術を適用することを計画している。

※自律飛行安全技術:ロケットに搭載されたシステムが、機体や飛行経路に異常が発生した場合に地上からのコマンドに拠らず自律的に状況を判断し、エンジンの停止やロケットの破壊などを行って飛行を中断する仕組み。

・自律飛行安全により、コマンド局の可視範囲を超えて燃焼させることができれば、ロケットの能力を最大限引き出すことが可能となる。

・7号機において、新規に開発した自律飛行安全管制ソフトウェアを搭載した自律飛行安全計算機を機体に搭載し、自律飛行安全システムの機能を飛行実証する。ただし飛行中断系への結線は行わず、データ取得のみを行う。

・TDRS対応開発の飛行実証

・火星の衛星を目指すMMX等の月・惑星探査ミッションにおいては、地上局が無いエリアを飛行する場合が多く、ロケットと通信が可能なNASAのTDRS(Tracking and Data Relay Satellite)によるデータ中継サービス を用いることを計画している。

・7号機では2段機体にTDRSに対応した送信機及びアンテナを新たに搭載し、HTV-X1分離後、大西洋上空においてTDRS経由のデータ取得の飛行実証を行う。

・天候について

・機体移動を予定していた10月20日夜の時点で風がかなり強いという予報が出ており、機体移動を行う条件が整いそうに無い。

・打ち上げ当日(10月21日)については雷の予報が出ていることと、飛行中のロケットに落雷する可能性があるという事で打上げの制約条件を満たさない。

・10月22日と同23日も天気の回復が見込めないという事が現時点でかなり確度が高くなっているという事で、23日までは難しそうだと判断している。

・新型宇宙ステーション補給機(HTV-X)について(伊藤) ※配付資料より抜粋

・国際宇宙ステーション(ISS)の運用・利用に際して、共通的に必要となるシステム運用経費を国際的に分担するため、我が国ではISSへの物資補給によりその役割を担ってきました。2009年から合計9機のミッションを完遂した「宇宙ステーション補給機(こうのとり・HTV)」に引き続き、新型宇宙ステーション補給機(HTV-X)による物資補給を実施していきます。

・HTV-Xは、こうのとり(HTV)よりも約1.5倍の物資を搭載可能。また電源が必要な物資にも対応する。

・全幅: 約18.2m (展開した太陽電池パドルを含む)

・全長: 約8.0m (遮熱壁を含む)

・直径: 約4.4m

・打上げ時質量: 約16.0トン

・サービスモジュール: 約3.8トン (カーゴ搭載構造を含む)

・推薬・加圧ガス: 約2.4トン

・与圧モジュール: 約3.8トン (カーゴ搭載構造を含む)

・与圧カーゴ: 約4トン

・曝露カーゴ、技術実証ミッション: 約2トン

・高度: 300~500km

・軌道傾斜角: 約51.6度

・ISS係留中の運用期間: 最長6か月

・ISS離脱後の運用期間: 最長1.5年

・ISS離脱後の実験について

・超小型衛星放出(H-SSOD) : 日本大学の「てんこう2」を搭載。ISS離脱後に高度を約500kmに上昇させて衛星放出を実施する予定。

・軌道上姿勢運動推定実験(Mt.FUJI): JAXAの小型軽量の衛星レーザ測距(SLR)用小型リフレクター(Mt.FUJI)を与圧モジュール外部に搭載。

・展開型軽量平面アンテナ軌道上実証(DELIGHT)

・次世代宇宙用太陽電池軌道上実証(SDX)

・質疑応答

産経新聞・ワイドフェアリングとロングフェアリングとの長さの差は10センチだが、24Lと24Wの機体の全長は1m違うが、これは四捨五入などのためか。

有田・ワイドフェアリングは直径5.4メートルで、2段機体は5.2メートルですので、この間にアダプタが必要になる。2段前方アダプタと称しております。直径の違いを補正する逆コーン型といいますか円錐台型の構造がございます。これを合わせますと全長の差が60センチくらいになります。それを足して四捨五入するとこの差になるという事でございます。

産経新聞・HTV-Xの打上げ時の質量が約16トンだが、24Wの打上げ能力は何トンと表現すれば良いか。

有田・W形態とロング形態の差はさほど大きくない。

志村・軌道によって能力が変わってきます。24Wのメインは今回のHTV-Xミッションですので、この軌道に16トンと捉えていただければよろしいと思います。24Lとの差はそれほど大きくないが軌道次第とご理解いただければと思います。

産経新聞・24Wの打上げ能力はHTV-Xの質量そのものという書き方で良いか。

志村・よろしいと思います。

産経新聞・自律飛行安全システムの実証を行うが、万一のことがあった場合は飛行中断はこれではやらないという事なので、コマンドと併用してやるということか。

有田・今回に関しましては、これはあくまで実証ですので、2段の燃焼はコマンド局から見える範囲で終わります。異常があったら地上からのコマンドで飛行中断を行うということになります。これが本運用になりますと、ある所からはコマンド局から見えない所になりますから、地上からコマンドを打っても届かないという事になりますので、その場合には自律飛行安全システムが飛行中断を行う。という事で併用というよりは、ある時点までは地上、ある時点からはオンボードの自律飛行安全システムが担うという事になります。

産経新聞・コマンドが全く必要なくなる訳では無いということか。

有田・ここは慎重に、従来の技術の延長で出来る部分はそれでしっかり管制した上で、自律でないとどうしてもいけない場合は自律を使うという使い分けをしようと考えています。

産経新聞・自律飛行安全システム自体は、今後の実運用では全てのH3の機体で使うことになるのか。

有田・これはHTV-XやGTOのミッションで、より大きな打ち上げ能力が必要になった場合にオプションとして使うという想定でおります。

JSTサイエンスポータル・自律飛行安全システムの実証で、地上局からの可視範囲という制約が無くなり打上げ能力が上がるメリットがあるということですが、打ち上げ能力がどの程度の能力向上になるのか。諸元ではΔVが1500でGTO6.5トン以上とあるがこの数字が変わるのか、それとも四捨五入すると変わらないのか、あるいはこんな衛星が打ち上げられるというような、ビフォーアフターのようなペイロードへの効果といった観点で理解できる回答をお願いします。

有田・例えばHTV-Xのミッションですと大体1.5トンくらいの能力増がございます。ですので決して小数点に埋もれてしまうような効果ではなくて、それなりの能力増の効果がございます。一方、GTOについては200キロ程度です。

志村・まずはHTV-Xの例でこれくらいの規模(1.5トン)とご理解いただくのがよろしいと思います。

JSTサイエンスポータル・HTV-Xでプラス1.5トンという事は、今回のHTV-X1の16トンという能力にプラス1.5トンが大丈夫になるという理解で良いか。

志村・今回は初号機ということで1.5くらい下げた14.5弱くらいの質量で打ち上げさせていただきます。これが出来るようになるとフルの16トンが打ち上げるという使い方になります。

JSTサイエンスポータル・16トンという表記はそのままで、今回の初号機は1.5下げていて、それが埋まるという理解ですね。

伊藤・補足させていただくと、HTV-X1号機につきましては、もともと1号機という事で、暴露カーゴにつきましては大きく搭載しないという前提で開発しておりましたので、その分1.5トン減らした打上げとなっております。そこで今回の自律飛行の実証を行うという風にご理解いただければと思います。

JSTサイエンスポータル・GTOの時は6.5トンに150キログラム程プラスできるということか。

有田・確か200キロくらいだと思います。

フリーランス秋山・与圧部で電源が利用出来てレイトアクセスも可能になったが、その中で電源を利用するような、特にデリケートな資材やペイロード、例えばマウスのようなものを搭載する場合、天候による打ち上げ延期などが発生した時の一般的なケアの手順、いったん降ろしてケアして打上げ日が決まってから搭載し直すような、そういった基本的な手順はどのように決められているのか。

伊藤・1号機はそういう物資については搭載しておりません。今後搭載する場合については、これはケースバイケースだと思いますけども、打上げ前にある程度の延期が決まっていた場合には初めから搭載する準備は行わない。搭載した後、打上げ直前に延期が決まった場合は一度降ろして積み直すというような事もあると考えています。それは打上げの延期決定の時期、それからサンプルによってケースバイケースとなると思いますけども、様々なケースでユーザーに対して対応できるような、そういうサービスを行う事としております。

宇宙作家クラブ・今回フェアリングを回収するとのことだが、気象条件に海況なども関わってくるのか。

有田・フェアリングの着水地点辺りの気象状況というのは打上げの制約にしておりません。回収につきましてはできる範囲という事になってしまいますので、その辺りは制約にはしていないというのが実情でございます。

東京とびもの学会・打上げ延期で1日あたりどれくらい打上げ時刻がずれるか。

有田・1日あたり約24分早くなります。

東京とびもの学会・10日なら240分になるのか。

伊藤・正確にはちゃんと軌道計算をしないといけないですが、ISSとHTV-Xの軌道の相対の位置関係から大体1日に24分間早くなるので、10日なら比例で考えていただければ良いと思います。打上げが正式に決まった段階で正確な打上げ時刻はご連絡するという事にしております。

NHK・今回、いろんな見学者が期待していて、もしかしたら島に入っている方もいらっしゃるかなと思うが、天候が整わず延期になる事への受け止めを教えて下さい。

伊藤・残念ながら21日の打上げは延期になりましたけれども、これは特にトラブルがあったという訳ではなく天候によるものです。本日ご説明した通りロケット側及びHTV-X側は準備万端で待っておりますので、打上げが決まりましたら確実に打ち上げる準備が整っておりますので、それを期待してお待ちいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

有田・お待ちいただいている皆様には申し訳ないところもあるのですが、こればっかりはというところでご容赦いただけないかという感じです。本日は風も無くて正に打ち上げ日和というところで、あと2日ずれていればというのが正直なところではあるのですが、その後も回復が思わしくないというところもあって、今の時点でいつ打ち上げられるかというところがなかなか申し上げにくいというところではあるのですが、しっかり準備と、それから天候判断をしっかりして参りたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。

NHK・打上げが延期して打上げ日時が未定だが、国際宇宙ステーションに物資を届けるHTV-Xの性能上、国際宇宙ステーションにどういった影響があるのか。

伊藤・HTV-Xを打ち上げて、国際宇宙ステーション(ISS)に物資を届けるという事ですが、打上げ日がいつになるか未定ではありますが、近日中に打ち上がると思っていますので、物資を届けるという点におきまして確実に物資を届けますので、宇宙ステーションの活動に大きな影響は無いと考えております。

NHK・自律飛行安全システムについて、実証実験という立ち位置だと思うが、今後の計画としてはHTV-X2号機で実用化する計画はあるのか。

伊藤・2号機の搭載物資については調整中という事でありますので、最短2号機以降に自律飛行安全につきましては適用になるという風に考えております。ただ、現在調整中という事でご理解いただければと思います。

NHK・つまり、うまくいったら2号機から実用化するということか。

伊藤・そうです。うまくいけば2号機以降で実用化が可能だと考えております。

日経ビジネス・HTV-Xは「こうのとり」よりも軌道に長く残っていられる仕様になったが、それに際して耐久力を上げるためにどういう工夫をされたのか。

伊藤・軌道上で長く運用するために、燃料についてはタンクを増強して増やしております。具体的には2300キログラムに対して2600キログラム以上の燃料を搭載できることにしてあります。それから材料等の評価を行いまして、原子状酸素それから放射線等、寿命についても評価して特に問題無い事を確認して、HTV-Xにつきましては実験プラットフォームとして活躍する事になると評価をしております。

日経ビジネス・自律飛行安全システムの実証について、これはH3ロケットの後継といっただいぶ長期的なスパンで見た時にも繋がってくるのか。

有田・このシステム自体はH3での実用化を目指しておりますけども、当然H3で実証・実用化した技術は将来的にも使える物と考えていますし、またこの適用範囲を更に広げていくという事も今検討しているところです。

日経ビジネス・再使用ロケットなどにも繋がってくるのか。

有田・再使用ロケットについても、こういった自律飛行安全の技術が必要になってくると考えていますので、それもJAXAの別の部門では研究を続けているところです。

ニッポン放送・電源が必要な実験装置に対応可能とあるが、電力供給は太陽電池かそれとも内部の電池か。これは電力供給に余裕が出来たので対応が出来るようになったのか。あるいはソケットを装備するようなシンプルなものなのか。実現への工夫で何か特筆すべきものはあるか。

伊藤・電源の供給につきましては、日照中は太陽電池パネルで発電いたしまして電源を供給致します。日陰中は日照中にためたリチウムイオンバッテリーで電源を供給致します。これはHTV-Xというよりも普通の衛星と同じような機能・性能を持っております。こういうサービスを向上させるために電力を増強させる必要があったので、展開型の太陽電池パドルを積みまして電力を1.5倍にしたということろでございます。

ニッポン放送・この対応のためにある程度の重さの装置を付けたとか、重量が増加したことはあるか。

伊藤・太陽電池パドル自体が展開型になりましたので、その分の質量が増えております。それから電源を必要とする実験装置に電源を供給するためのコントローラにつきましては、与圧モジュールの中に新しく開発した、電源を正しく制御して供給する電子機器を搭載しておるところです。

ニッポン放送・それは何トンとか何キロとか、重さはいくらか。

伊藤・コンポーネント自体は10~15キログラムくらいだったと思います。それが冗長系も含めて2台ありますのでそれぐらいです。このために何百キログラムという質量増をしている訳ではありません。逆にそれくらいの質量増をしてしまうとカーゴの搭載が減ってしまいますので、質量を増やさないで、現状のコンポーネントに改良を加えまして質量の増を最小限に抑えてサービスを提供できる、という所が設計の当初から考えて現在に至っております。

NVS・アメリカの予算の関係でNASAの一部がシャットダウンしているが、TDRSにその影響はあるか。打上げのシーケンスでウォーターカーテンの散水開始と、フレームデフレクタの冷却は具体的にどんなところを指すのか。想像では発射台の上部と下部の散水だと思うが、その辺の違いを教えて下さい。打上げ時刻でISSとの位相との関係が出てくると思うが、何日以上ずれると物凄く時間が変わるという事があれば教えて下さい。

有田・TDRSについてはNASAの状況を確認しておりまして問題ないことを確認しておりますので影響ございません。シーケンスのウォーターカーテンとフレームデフレクタの違いは、ウォーターカーテンは発射台の上部に、特に固体ロケットの点火の瞬間に発生する圧力波が地上の設備に反射して機体に悪影響が無いように水の膜を発射台の上部に張っているのがウォーターカーテンです。一方、フレームデフレクタの方は煙道がロケットの下部にございますけども、耐火コンクリートで出来てはおりますけどもロケットの噴流は物凄い熱ですので、そこからコンクリートを守るために大量の水を火炎の中にかけて冷やして守る、こういった機能の違いがございます。

伊藤・打上げについては毎日打上げ時刻を確保して打ち上げる予定としております。ISSとHTV-Xの打上げ時の軌道の違いによりましては到着する日数が違ってくる可能性があります。それは打上げ日によって決まりますので、資料に3~4日程度とありますがそれは打ち上げる日によって到達する日が変わってくるという意味でございます。ちなみに1号機につきましては最初という事もありまして最短でISSに到達するようにはしておりませんで、1日余裕を持って軌道上でデータを確実に点検評価致しまして、確実な安全が確保できるようにISSに到達する予定としております。1日余分にとってあります。

NVS・打上げでは大きく変わらず到着の方で影響があるのか。

伊藤・そうです。

日経クロステック・フェアリングが並行開頭方式になっているが、これは開発したメーカーが変わったからということか。

有田・おっしゃる通りで、5.4メートルのフェアリングのメーカーの技術をそのまま使っている。開発のヘリテージをそのまま使っているというものです。

日経クロステック・自律飛行安全を取り入れることでGTOで200キログラムくらい打上げ能力が上がるとのことだが、これは今出しているGTO6.5トンという数字が将来的に6.7トンになると理解して良いか。

有田・結構です。

フリーランス大塚・種子島に打上げ観光来る方向けの質問で、初の24形態ということでブースタが4本に増えるという事で迫力が増すと思っているが、見学するときの見どころなど。

有田・SRBが倍になるという事で、恐らく打上げ時の音、それから空気の振動、こういったものが恐らく大きくなるということで、迫力がかなり大きくなるのではと思いますので、その辺りはご期待いただきたい。それから今までの22形態に比べて恐らくスピードが速くなります。飛び去っていくスピードが速くなるので、音や振動を感じていただける時間がちょっと短くなるかもしれません。飛び去っていくスピードも見ていただくといいのかなと思います。

NVS・24形態はメインエンジン2基とSRBが4本と機体構成自体はH-IIBと同じだが、MLが変わった事や、LP2の両脇の空気取り入れ口の上に遮蔽板がついたりとか、LE-9の機体への取り付けの位相角が変わっているが、音響の影響はH-IIBに比べてどの程度軽減されるのか。

有田・位相の違いが音にどう影響するかは正直わかりません。いちばん違うのはH-IIBの時のLE-7Aエンジンは真空中の推力が110トンでした。今回のLE-9は150トン、これがそれぞれ2基ついていますので、その推力の違いというのは恐らく音に出てくるであろうと思います。MLの形や空気取り入れ口の形状の話はありましたけども、恐らくロケットの音響というのは射点にいる時が最大ではなく、ある程度上がったところで最も大きくなるという特性があります。ですので、離れて見ていただく皆さんには、その上空に上がった時の音が一番大きく届くと思いますので、そこは地上設備の方はあまり影響が無いのではないかという風に思います。

MBCテレビ・HTV-Xは技術実証プラットフォームとしても活用されるが、特にゲートウェイでの宇宙輸送でも期待感があると思います。今回の打上げに関する意義と意気込みを教えて下さい。

伊藤・ゲートウェイについては、それにも向けて検討を進めているという所です。ただ、まずは1号機を打ち上げてから、という思いで今はおりますので、1号機を確実に打ち上げて、確実に物資を補給して、離脱した後確実にミッションを成功させて再突入して燃え尽きる、という事を考えております。意気込みにつきましては、準備を万端でやってきましたので、満を持して打上げに臨みたいと思っております。

有田・H3につきましても最初に申し上げましたようにHTVは国際協力プロジェクトとして非常に重要なものですし、今おっしゃっていただいたようにゲートウェイにも繋がる国際協力としての大きな意義があると思っていますので、これをしっかり宇宙に届けるという事が私共の使命であるということ、それからH3にとっても24形態という最強バージョンの初めての打上げという事で、大変緊張もしているが、その打上げ結果については私自身大変楽しみにしています。なんとか成功させてHTVの皆さんがこの後活躍していただけるように、しっかりバトンを渡せるように、頑張りたいと思います。

日本経済新聞社・3形態のうちいちばん輸送能力が高い24形態が打ち上がるが、3形態のうちの2形態が出揃う事の意義と世界にどんな事がアピールが出来るか。22形態と比較して難しくなるポイントはあるか。

有田・24形態の意義につきましては、正にH3でいちばん打ち上げ能力が高いという事です。重いHTV-Xだったが、より遠くに行くという意味での火星ミッションであるMMX、こういった物にも使う予定です。今後の期待といたしましては、沢山衛星を載せて、いわゆるコンステレーションというものですが、そういった衛星の需要も増してきておりますので、こういった商業受注というものにも期待が持てるのではないかと考えておりまして、正に24形態のデビューが待たれているところ、待っていただいている方が沢山居るという事で、私自身も期待しております。22形態と比べての難しさという所につきましては、SRB4本形態につきましては、H-IIAの204形態それからH-IIB、これで大分こなれてきているかなという事で、4本同時に点火しますけれど、これ自体が難しいという事は無いかなと思っています。ただし音響が大きくなります。皆さんに聞いていただく音響というだけでなく、ロケット自体に非常に大きな音が伝わります。その音が振動になってロケットのいろいろな大事な機器、それからHTV-Xも含めて揺らす訳ですけども、いわゆる機械的な振動環境が厳しくなるということ、それからこれだけの大きなブースタに囲まれているのでエンジンの周りは非常に熱的にも厳しくなるというところで、そういった熱的な環境、こういったところもH3の中では一番厳しくなる、こういうことがありますので、当然それに耐える設計をして来ておりますけども、そこも含めて実証するというのが今回の飛行の眼目になってますので、この辺りもしっかり打上げのデータを見て、この先反映する必要があるのか無いのか、こういったところもしっかり見極めていきたいと思っております。

日本経済新聞社・H-IIBの公開情報としてGTOに8トン以上の輸送能力を持つと書いてある。今回のH3の24形態を表現する際に、基幹ロケットの中で過去最大能力と表現しても大丈夫か。

有田・おっしゃる通りH-IIBのGTOの能力としてかつて8トンと書いていたところがあります。一方24形態についてはGTOに対して6.5トンと、一見小さく見える数字が書いてございますけども、実はGTOの中にも何種類かございまして、いわゆる標準GTOというのが近地点が200キロ、遠地点が3万6千キロくらいの楕円軌道、静止トランスファ軌道に入れるというのでございますけども、これに換算するとH-IIBは8トンだった。24形態で申し上げている6.5トンは近地点がもっと高くて2千キロで、より衛星側の増速の負荷を減らすという事で、ロングコーストをH3ではすると申し上げています。その能力が6.5トンという事で、投入する軌道が違っているという事で数字が小さくなっています。結論から申し上げますと、これまでの日本の基幹ロケットの中でH3の24形態が最大の打ち上げ能力と言っていただくのは間違いございません。

時事通信・自律安全飛行の件で、今回は実証ということで位置や姿勢のデータを自律安全のソフトウェアは受けて返すだけだと思うが、例えば異常が起きた場合を模擬してデータに異常な値を入れてそれを正しく返せるかといったところまではやるのか。

有田・正に言われた事をやろうとしています。実際には飛行経路は正常に飛んで行くと思っていますので、それだけでは自律飛行安全システムがちゃんと働いたか判らないところがありますので、今回あえてこの領域に入ったら飛行中断をするというのを、実際にはそういう必要が無いエリアにそういう区画をあえて設定して、このシステムがきちんと作動するかということを検証する予定にしています。

時事通信・すると通常の飛行の中で実際の生データで判断しながら、最後にわざと異常値を入れて、それを検知できるかを確認するのか。

有田・はい、その領域に入った時にきちんと飛行中断信号が出たかという所までを確認できるようにしています。

大貫・生鮮食料品のトマトを搭載する訓練の写真が公開されていたが、これは数日遅れる場合には新しい物に積み替えるということはするのか。

伊藤・今回のような天候で遅れる場合は、それほど日数がかからないと思っていますので、今のところ積み替えない予定としております。ちなみにトマトにつきましては、デモンストレーションでやった時の写真ですが、今回トマトかどうかは私もわからないです。油井さんが食べた時に教えてもらおうと思っています。

大貫・H-IIBとH3の24型は能力的に近くて(H3の24形態が)ちょっと上というロケットだと思うが、H-IIBはほぼHTV専用機という使い方になっていたが、24形態は既にMMXの計画があったり今後商業の受注に向けた使い方もしていくという事で、H-IIBからH3の24形態で単純に大きくなった新しくなったというだけではなく、使いやすくしたというところはあるのか。

有田・H-IIBは結果的にHTV(こうのとり)専用となりましたけども、開発当初としては商業受注というのも考えてはいました。特にGTOに打ち上げるという事で8トンの能力があることも計算していました。という事で専用というだけ考えていた訳ではないとという事ではあります。一方でH3とH-IIBでどちらがお客様向けかというと、明らかにH3です。例えば射場での整備期間、それから衛星を受け取ってからの時間、こういったものも格段に短くなっていますので、明らかにH3の方が、よりお客様を意識したロケットになっていると考えていただいて結構かと思います。

志村・より使いやすくというか、物作りの方の関係から言いますと、H3は22形態と24形態で機体の構造体は全く同じ物を使うようにしています。H-IIAはそれぞれより軽量にするためとか工夫があったので、それぞれバラバラの専用なところがあったが、なるべく沢山早く安定して作れるようにという事で同じ構造体を使っていますので、そういう意味でより商業のお客様にも使ってもらいやすいということを意図して作っております。

大貫・H-IIBが特別ユニークな機体だったというよりは、H-IIA/BからH3への改善によってという考え方をしてよろしいか。

有田・そうですね、大きくはその考えで結構だと思います。

以上です。