H-IIAロケット50号機の打上げと経過記者会見

H-IIAロケット50号機は2025年6月29日午前01時33分03秒に打上げられました。

撮影は竹崎展望台の屋上に設定されているプレススタンドから行っています。

打上げは成功し、搭載した温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」を衛星軌道に投入しています。

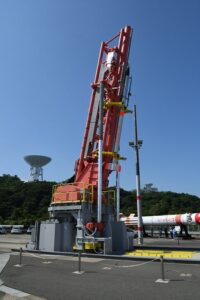

H-IIAと共に引退する移動発射台には「THANK YOU!」の文字が描かれていました。

2025年6月29日午前1時33分03秒(JST)に種子島宇宙センターから打ち上げられたH-IIAロケット50号機/温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」(GOSAT-GW)の打上げ経過記者会見です。

(※一部敬称を省略させていただきます。また一部で聞き取れないところがあり省略させていただきました)

・登壇者(第1部)

文部科学省 研究開発局長 堀内 義規

環境省 地球環境審議官 松澤 裕

宇宙航空研究開発機構(JAXA) 理事長 山川 宏

三菱重工業株式会社 防衛・宇宙セグメント 宇宙事業部長 五十嵐 巖

・打上げ結果(五十嵐)

三菱重工業株式会社は、種子島宇宙センターから2025年6月29日1時33分03秒(日本標準時)に、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」(GOSAT-GW)を搭載したH-IIA50号機(H-IIA・F50)を打ち上げました。

ロケットは計画どおり飛行し、打上げ後約16分7秒に「いぶきGW」を正常に分離した事を確認しました。今回のH-IIAロケット50号機打上げ実施にご協力頂きました関係各方面の方々に感謝を表し致します。ありがとうございました。

今回、最終号機という事で幾分違った形ではありますが、私共としてはいつものロケットと変わらず淡々と打上げの作業を進めることが出来まして、非常に天気の良い中、それから夜中の星空の下、綺麗な打上げが出来ました。この「いぶきGW」が今後安全な航海、それから初期の運用を成功裏に活躍いただけることを信じてございます。このH-IIAロケットですけども、今回でラストフライト、50号機という事になりました。約25年、四半世紀、最初の開発のところからずっと私も携わっておりまして、それから色々な方々の応援の中でここまで来たかなという風に思います。まずこのH-IIAロケットを選んでいただきまして、乗っていただいたというお客様に深く感謝致します。それから、50回来ている訳ですが、色々な事がありました。表から見ると安定しているかもしれませんけども、ひとつひとつ色々な事がありながら、いろんな困難を乗り越えながら50号機まで来ました。これはひとえに私共だけではなくて、パートナーの方々、色々なロケットの部品であるとか機器であるとか、いろんなコンポーネント、いろんな部品材料を作っていただいているパートナーの方々、それからロケットの打上げを支える設備を運用し、維持し、そのいろいろな事に尽力していただいたパートナー企業の方々、もちろんJAXAのご指導の下でございますけど、その頑張りがあってここまで来たのかなという風に思います。それからそこを応援する地元の方々に大変感謝致します。地元のいろいろな産業と共に進みながらここまで来たと思いますし、これは種子島に限った話ではなく、いろいろなパートナー企業、それから私共の製造現場でもいろいろな地元の応援があってここまで来たのかなという風に思っております。それから直接は関わりが無くてもいろんな所で応援していただいてきた皆さんに大変感謝を申し上げます。今、この瞬間はH-IIAが始まってから大体四半世紀経ちますけども、今ここで活躍しているメンバー以外でも過去一緒にここまで積み重ねてきた諸先輩方、これは我が社だけではなくていろんな会社、それからいろんなお客様、それからいろんな関係の機関の協力があってここまで来たと言う風に考えてございます。先人のいろいろな努力というものをこれから繋げていきたいという風に思ってございます。H-IIAはこれでラストという事で、次はH3になってきます。ここでしっかりと今までの信頼というものをH3に引き継いで、しっかりと打上げというものを進めていきたいと、三菱重工として全力で取り組んでいきたいという風に思ってございます。以上をもちまして50号機の報告、並びに50号機まで来たというところのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。

・登壇者挨拶(堀内)

H-IIAロケット50号機の打上げに成功しました。搭載されていた「いぶきGW」が所定の軌道に投入されたと今報告を受けました。これでH-IIA全てのミッションが完了することが出来ました。これも三菱重工の方々、JAXAの方々、地元の皆様、それから漁業関係の皆様方、それから関係省庁の方々、あと多くの参画をいただいた企業の皆様、その他多くの支持と協力をいただいた関係者の皆様のおかげであります。宇宙開発利用を担当しております文部科学省を代表しまして皆様に御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。H-IIAは2001年の運用開始以降50機中49機の成功となりました。我が国の基幹ロケットとして着実に実績を積み重ね、高い信頼性を示すことが出来たということであります。大きな実績だと思います。我が国の宇宙開発の歴史の中で記憶にしっかり残るロケットになったのではないかという風に思っております。H-IIAロケットはこれまで地球観測衛星や測位衛星それから気象衛星、深宇宙探査機などを、防災減災から宇宙科学に至るまで幅広い分野で価値を創出する多様な衛星を打ち上げて参りました。我が国の宇宙開発利用の発展に非常に貢献、しっかり支えていただけたという風に思っております。このロケットの信頼性、これの高さというものは、例えばリソースが人員とか予算が厳しい中で衛星を作る衛星関係者が一生懸命衛星を作ってこの宇宙開発利用をしっかり進めようとする訳ですが、この衛星を失ったりする事無くしっかりと所定の場所に入れ続けてくれましたし、また年間の打ち上げ計画などを値要請する際にも、オンタイムで打ち上げられるという信頼性につきましては非常に私も政府内で調整をしている中で助けられたという風に思っております。宇宙政策の面からも非常に頼りになるロケットだったという風に思っております。今回打ち上げました「いぶきGW」はJAXAと環境省が共同で開発した衛星であります。温室効果ガス濃度や海面水温等の高度な測定を可能とするもので、気候変動や防災減災、水産業などの幅広い分野で貢献することが非常に期待されているものであります。今後はこのH-IIAのロケットシステムの成果を活かし、磨いてきました技であるとか、また心意気みたいなものをしっかり受け継いで、しっかりと実績を積み重ねていければという風に思っております。その中で我が国の宇宙活動の自立性をしっかり確保すると共に、我が国の技術力向上や産業振興、国際競争力の強化などに繋がるH3ロケットの高度化を進めて、引き続き宇宙開発利用の推進にしっかりと努めて参りたいと私共も思っております。長い間、H-IIAの打上げを支えて下った皆様にあらためて御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。

・登壇者挨拶(松澤)

H-IIAロケット、ラストフライトによりGOSAT-GWが無事に所定の軌道に投入されました。GOSAT-GWの共同開発者である文部科学省国立環境研究所及びJAXA、そしてH-IIAロケット製造の三菱重工、衛星開発の三菱電機、その他の多くの関係者の皆様のこれまでのご努力ならびに応援いただいた多くの皆様に心より感謝申し上げます。GOSATシリーズは2009年に初号機を打ち上げて以来、地球の空気全体の二酸化炭素とメタンの平均濃度を観測出来る唯一の衛星として16年間に亘り科学的データを提供し続けています。2009年の初号機、それから2018年の2号機、そして今回の3号機、3回共H-IIAロケットによる打上げです。H-IIAロケットによってGOSATは宇宙からの温室効果ガス観測について一歩ずつ階段を上がってくることが出来たと思っております。今回打ち上げたGOSAT-GWにより温室効果ガスの観測の地点数、これが100倍以上に増加します。その結果、気候変動のサイエンスの進歩、国際的な脱炭素化の取り組みの進捗評価、更にデータのビジネスへの利用、こういったものに繋がると考えております。私共といたしましてはこのGOSATの観測データを活用して国内外の温室効果ガスの排出削減のための行動を後押ししていきたいと考えております。衛星観測はこれからがスタートですので、年内を目処に観測データの提供を開始できるように、引き続き関係者と共に取り組んで参りたいと思います。どうもありがとうございました。

・登壇者挨拶(山川)

先程、三菱重工様からご報告がございました通り、温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」が所定の軌道に投入されました。「いぶきGW」がミッションの実現に向けまず一歩目を踏み出せた事に安堵しております。地球規模課題である気候変動の監視、地球温暖化対策に貢献すべく、環境省様、国立環境研究所様、衛星製造プライムメーカーの三菱電機株式会社様をはじめ、衛星運用に携わる企業・機関の皆様と一丸になり「いぶきGW」の着実な運用につとめて参ります。H-IIAロケット50号機は本日最終号機としてその役割を全うしてくれました。開発機関であるJAXAと致しましても非常に感慨深く感じております。開発時の幾多の困難を乗り越え2001年の試験機1号機の打上げを実現させた諸先輩方、そのバトンを引き継ぎH-IIAロケットの着実な運用と高い信頼性を実現して下さった三菱重工業株式会社様をはじめ、同ロケットに携わられた全ての関係企業関係機関の皆様のたゆまぬ努力と挑戦の賜物と考えております。この場をお借りして心より御礼申し上げます。そしてなにより打上げをご支援いただいている地元種子島や関係自治体機関の皆様、叱咤激励をいただいております国民の皆様に対しても、打上げの成功のご報告が出来ることは私としても大変嬉しい限りでございます。皆様のご支援に改めまして感謝を申し上げます。このH-IIAロケットから得た技術と経験をH3ロケットに受け継ぎ、日本の宇宙輸送システムとしての技術向上を果たすべく、引き続き真摯につとめて参ります。ありがとうございました。

・質疑応答

読売新聞・H-IIAロケットが24年間で50機を打ち上げたことについての評価、またここまで打ち上げて見えてきた課題について伺いたい。

山川・24年間で着実に打上げを重ねてきた事、これ自体が日本の宇宙活動の自立性に非常に大きく貢献したと考えております。まさにこの20数年間にわたる日本の基幹ロケットとして活躍したロケットだと考えております。今後、先程も申し上げた通りH3ロケットでさらにこれまで重ねてきました高い信頼性あるいはオンタイムの打上げ率とか、あるいは衛星に対する様々な形での輸送サービスの提供という所にどんどん繋げていきたいという風に考えているところであります。ですのでさらに着実に打上げ機数を増加させていくこと、あるいはお客様である衛星に対して更に良いサービスを提供する、そういった方向に向けて、更にH3ロケットの高度化等を進めて行ければという風に考えています。

KYT・初めての打上げが24年前ということで、ご自身が24年前、あるいは初めてH-IIAロケットに携わった時から今回有終の美を飾った50号機まで振り返ってみて今日の瞬間をあらためてどのように感じたか。

五十嵐・私はH-IIAの初号機から携わってきました。H-IIAの初号機の時には、打ち上がってそのものが喜び、ただいろいろなトラブルが沢山ありました。それを解決しながら安定したロケットにしていくと、それから約25年50機の中で、H-IIAロケットというものを使って打上げ輸送サービスというものを会社で責任を持ってやるという事の厳しさという物の連続だったと思います。それまではJAXAさんにやっていただいたという所が、さあ自分達で責任を持ってお客様に輸送サービスというものを提供するというのはどういう物なのか、という物を実感しながら続けてきた50機(25年間)だったと思います。それが1つと、ひとつのH-IIAロケットという型式ではあるのですが、それをずっと続けていく事の難しさ、ずっと成功を継続していくという所の難しさ、そのために色々なマネージングも然り、スキル技術的なところも然り、それから人も然り、そういった物を積み重ねてきて初めて継続した成功があるのだなと学ぶ、といった50機だったかなと思います。語り始めると色々ありますけどもまずは一旦以上とさせていただきます。

山川・私もH-IIAの1号機から携わったと言いたいところですがそうではなくて、2001年の私は宇宙科学研究所に所属しておりまして、お互いにロケットを開発して切磋琢磨し合う仲という事でありまして、大型ロケットを着実に開発していくという観点で、当時のNASDAという機関あるいは三菱重工さんを含めてある種のライバルとして尊敬していたというのが多分適切な言葉ではないかという風に思っています。私自身は2008年位からH-IIAと間接的あるいは直接的に関わるようになったのですけども、先程五十嵐部長がおっしゃった通り、継続していくという事が本当に難しいと思っておりまして、着実に継続するというのは前と同じことをやるという今ではなくて、どんどん改良を重ねて信頼性なり技術を磨いていくという事、それが非常に大事な所であり難しい所であるという事で、H-IIAロケットはその結果として50号機まで積み重ねてきたという観点で、今の私の理事長という立場からして本当にそういったいろんな方の努力、あるいは期待というものを積み重ねて今があると、そういう風に感じております。

南日本新聞・今後のH3に向けて、高頻度化、高い信頼性、低コストの部分で課題や努力していかなければならない事について。

五十嵐・H3ロケットはH-IIAで学んだ事というものを活かして、じゃあ次にステップアップしようじゃないかということで、H-IIAで学んだ事のひとつは、いかにお客様に向き合うのかというようなところだったと思います。その意味でH3ロケットの仕様であるとか、それからコスト、信頼性、それらについてはお客様にとって一体どういった輸送手段というものが望まれるのかというものを実際のお客様の声を聞きながらそれをH3に反映していったかなという風に思います。それで今やっと始まったところでありまして、これを本当にきちんと選んでいただけるロケットシステムにしていくのかという所がまず課題なんですけども、じゃあコストについてはどうなのかという事ですけども、H-IIAからH3への開発をやってきた訳ですけども、今までの常識とは違う事が実際の世界中で起きている、それは衛星のタイプにしてもそうですし、それから色々な他のロケットがどうなのかというところもそうでありますし、それから政治的な話もそうだし、それから経済状況も物凄く変動をしてございます。こういった新たな課題に対していかに適応していくのかという事をやっていかないと、なかなか次のステップ、その次のステップという風にH3をきちんと使える物にしていく事ができないかなと。これはH-IIAでやってきた努力とはまた違った種類の努力なんですけども、H-IIAで積み重ねてきた信頼というものをいかに引き継いで、さらにプラスアルファでいろいろな事に対応できていくようなH3ロケットシステムにしていくという事が、今突き付けられている課題かなという風に考えてございます。

山川・少し重複する部分があるかもしれませんけども、H-IIAロケットというものは50号機、毎回、大きなインパクトは無いものは多々あるのですが、非常に小さな日々の努力の積み重ね、技術開発あるいは運用の仕方、様々な工夫を1機1機積み重ねてきたというロケットでありまして、先程の五十嵐部長の方からお客様の事をよく考える、そういった事を非常に重視しているとのことですが、JAXAとしてもH-IIAロケットを総合システムとして捉えておりまして、いわゆる衛星の立場、あるいはロケット開発の立場、あるいは地上系、あるいは様々なステークホルダーとの協力関係、そういった全体として日本が自立的に宇宙にアクセスする、そのための非常に重要な乗り物であったという風に考えておりまして、そういった知見というものはH3ロケットにも着実に反映されていっておりますし、今後更にH3においても努力を継続していく必要があるという風に考えております。もちろん低コストという、質問の中心のひとつに低コストというキーワードがございましたけども、H-IIAの開発で得られた知見、特に部品の共通化ですとか、サプライチェーンをどう構築していくかとか、そういった経験が確実にH3にも反映されているという事であります。それから特に世界の宇宙輸送システムの環境が大きく変化していて、様々なプレーヤーが出現する中で、いかに我が国として宇宙へのアクセスの自立性を確保する、つまり基幹ロケットとして着実に地位を国内だけではなくて世界的な環境の中で維持していくのかというところが非常に重要でありまして、もちろんコストという観点も重要なんですけども、お客様、JAXAの衛星も含めてなんですけども、そういった衛星にとって使い勝手の良い親和性のあるロケットにしていくというのがH3ロケットの非常に大きな目標のひとつだという風に考えておりまして、今後そういった方向でさらにH3を1機1機磨いていく、そういったフェーズが続いていくのではないかという風に考えております。

日経新聞・H-IIAロケットというのは、日本の基幹ロケットとしては初めて世界の商業市場に出ていったロケットだと思っています。6基の海外からの受注という成果があったが、その海外からの受注という成果をどう評価されるか。H3に向けてH-IIAが商業市場で果たした成果と今後の課題について伺いたい。

五十嵐・まずH-IIAロケットで50機打ち上げてきましたけども、その中で5機くらいが海外からの衛星オペレータと契約を致しまして、それで打上げを実施するという事が出来ました。その時に得られたレッスンズラーンドというのは何だったのか、本当に沢山ございます。まずお客様というものは、衛星ではなくて衛星オペレータでございます。衛星オペレータと契約致しまして、その衛星メーカーとタイアップして打上げ輸送というものをやるという基本的な事ですね。それから打上げの運用の中でどういった判断をしていくのかとか、お客様ないしは衛星のメーカーとどういう風に色々な所で判断をしながらロケットを打上げていくか。というような所の世界標準というものが日本のやり方とまた違ったりする。その中で日本は日本のやり方というものを海外の方にも知っていただきながら、逆に我々としては、これが常識であればこういう事をやらなくてはいけない、そのためにはいろんな設備も変えていかなければならない、そういった学びが沢山ありました。そういう意味でそれを乗り越えて来ながらH-IIAロケットを使って海外のお客様のミッションを実施することが出来ました。H-IIAを今度H3にしていきますと、もちろんH3は基幹ロケットでございますので、日本の大事な基幹衛星ミッションをやっていかなければいけないのですけども、それに対して、日本の国内が50%に対して海外からないしは国内の商業ミッションでもいいのですけども、同じ量の衛星打ち上げのミッションをやっていかなければならない。そうなってくると本当にお客様に選んでいただけるにはどうすれば良いのか、コストの話もありますし、ひとつひとつのミッション毎に少しずつロケットの方の対応も変わっていきます。こういう風にすれば衛星の打ち上げもより効率的なりますよとか、というような所をロケット側と衛星を設定する側とがコミュニケーションをとりながら最適な物を作り出していくというような事の積み重ねというのが大事だなという事を感じてございます。これをH3できちんとやっていくという事がひとつありますし、それから色々なミッションをリピートのような形で提供していく、そうすると色々なインターフェイスというのが簡素化されてくると思います。そういった所にも取り組んで、今まさに世界中で盛り上がっております小型の衛星コンステレーションであるとか、そういった所の受注を増やしていくというような事をやっていかないといけないという風に考えてございます。こういった色々なミッションに対応しながらH3を進化させていくというのが必要な事かなという風に考えてございます。

山川・おっしゃる通り、H-IIAロケットというのがいわゆるJAXA衛星だけではなくて、政府衛星、民間の衛星、あるいは海外の衛星、様々な衛星を打ち上げてきた、ある種基幹ロケットとして初めてのロケットだという風におります。例えばUAEの衛星をこれまで2回打ち上げてきましたし、そういった事を実現した初めてのロケットと言えるかと思います。H-IIAロケットというのが初号機は2001年だったのですけども、確か13号機で2007年ですかね、民間移管つまりJAXAから三菱重工様に移管され、その後は三菱重工様が打上輸送サービスを受注し提供していくという、そういう風な形になって今に至るという事でございます。そういった意味でH3ロケットは今はJAXAが開発者であり、打上げ実施者もJAXAとしてやっている所なんですけども、然るべきタイミングで三菱重工様に移管していくという流れになっていくのではないかと期待している所でございます。それによっていわゆる打上輸送サービスを受注していく、そういった事で民間企業の力強い力学が働く世界にそのロケットをどんどん進化させていくという事が必要だという風に考えております。一方でJAXAとしては例えばH3ロケットに関して言うと、今はJAXAのロケットという状況ですので、JAXAとしてJAXAの衛星、政府の衛星だけではなくて、民間あるいは海外の宇宙機関、あるいは海外の政府等を様々なことをして繋げていくという役割が我々JAXAにはございます。ですので、そういった事をしながら最終的に三菱重工様にどんどん移管していくことが出来ればという風に考えているところであって、今その時期についてはいろんな検討をしている最中だという事が言えるかと思います。ですので、H-IIAロケットで培った、質問は海外の衛星という話だったのですが、様々な、決して易しいことではなくて非常に多くのことをチャレンジングであり学ぶことも多かったいう事、これはMHI様もJAXAとしても凄く強く感じている所でありまして、そういった知見を着実にH3ロケットにも反映させていくという事が、これからも引き続きやっていく必要があるという風に考えております。

ニッポン放送・H-IIAロケットについて、日本の宇宙開発全体から見てどういう存在であったのか、中興の祖という表現が適切か判らないが、どういう存在であったかを表現する言葉があるとすればどういう言葉が考えられるのか。

山川・中興の祖というのはちょっと違う気がしますけども、少し違う言い方をするならば、それ以前のロケットというのが開発にかなり専念していたロケットだとすると、このH-IIAというのはその後、ロケットというものが果たす役割を考えた上で開発も同時に進めた最初のロケットではないかと。先程からご質問にあったように、打上輸送サービスという言葉がそれまでのロケットにはあまり使われてこなかった言葉だと思っていまして、サービスを提供する、宇宙にアクセスする、そういった乗り物なんだと、そういう風にある種ドライに考えて、その結果として提供できるサービス、あるいは政府あるいはJAXAが必要とするサービス、そういったものを意識して開発したロケット、そして実際に運用されたロケットだと、そういう風に言うことも出来るのではないかという風に思いました。

五十嵐・私共の立場からしますと、輸送サービスというものをやっていく責任があって、その中でロケットを打ち上げていく事業というものに対してお客様指向というものを学んで、それはどういうものなのかというのを知るというのがH-IIAだったかなという風に、私共の立場からすると考えます。それをH3ではお客様にきちんと選んで継続して使っていただけるようにという風に繋いでいく必要があるかなという風に思います。それと先日堀内局長がどこかでお話しされておりましたけども、日本のいろいろな衛星のミッションというものの成長と共にこのH-IIAロケットというのがあったかなというお話があって、そうなんだなという風に感じておりました。

堀内・政策の話ということであれば、例えば災害時の観測などのALOS2であるとか、一番皆さんご存じの気象衛星ひまわりですね、またはやぶさ2などサンプルリターンをするような衛星などをずっとこのH-IIAが支えて実績としてやってきたものであります。そういう意味で我々がやろうとしている宇宙政策を実現してきた最も頼りになるロケットであったという風に思っております。そういった中でもう一つ申し上げる事があるとすれば、長い間H-IIAロケットを使って来たということで、そこで非常に技術、またシステムとしての完成度を高めて来られたのではないかという風に思っております。先程からH3への課題という事でありますが、いろいろな課題があって、多様な打上げを実現しないといけないということになるかと思います。そういった状況でもこのH-IIAの実績というものがそこに活かされてくるという風に、文部科学省としても思って期待しているところであります。我々もしっかりとH3の開発に貢献出来るようにと思っております。

・登壇者(第2部)

宇宙航空研究開発機構(JAXA) 第一宇宙技術部門 GOSAT-GWプロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 小島 寧

環境省 地球環境局 総務課 気候変動観測研究戦略室長 岡野 祥平

国立環境研究所 地球システム領域 領域長 谷本 浩志

アメリカ海洋大気庁(NOAA) 衛星情報サービス長官補/商務省環境観測・予測担当次官補代行 Stephen Volz(ステファン・ボルツ)

三菱電機株式会社 鎌倉製作所 衛星情報システム部 先進衛星システム課長 井口 岳仁

三菱重工業株式会社 防衛・宇宙セグメント 宇宙事業部 H-IIAロケット打上執行責任者 鈴木 啓司

・登壇者挨拶(小島)

まず衛星の状態ですけども、ロケットから分離された後、「いぶきGW」は太陽捕捉モードへ移行しまして安定に飛行している状態です。あと太陽電池パドル、これについても正常に展開しまして、テレメトリにより所定の発生電力があることを確認しています。この後AMSR3の展開等を行いまして、3ヶ月の初期運用期間を経て定常運用と、後はAMSR3、TANSO-3のデータについては1年後にユーザーの方々に届ける事を今考えているという状況です。

・登壇者挨拶(岡野)

本当に今日この日を迎えることが出来て本当に嬉しいというのが感想です。この「いぶき」というシリーズはH-IIAの15号機で1号機が打ち上がって、2号機は40号、今回「いぶきGW」が50号という、本当に記念すべきときにうまく宇宙に運んでいただいて本当にありがとうございますという事を、JAXAでありましたり国立環境研究所、三菱電機、三菱重工といった方々に本当に深く御礼申し上げます。この16年という観測期間が1号から続いているのですが、世界の排出量というのがその間90億トンもCO2換算で上がっていると、日本のCO2は換算では1億トンくらい減らしているのですが、やっぱりこれからは世界で減らしていくということをますます進めないといけないという風に思っておりますので、この「いぶきGW」を使ってそこに貢献していきたいと思っています。

・登壇者挨拶(谷本)

まずはH-IIAロケット50号機の打上げ、そして「いぶきGW」の分離を無事に成功させてくださいましたJAXAそして三菱重工、そして全ての関係者の方にお礼感謝を申し上げたいと共に、その方達がこれまでやって来られました努力ご尽力に深い敬意を表したいと思います。GOSAT-GWミッション、「いぶきGW」プロジェクトにおきます私共、国立環境研究所の役割はTANSO-3センサによって得られるデータを解析し、CO2、メタン、NO2といった温室効果ガスや大気汚染物質、特にGWでは大気汚染物質が加わりました。こういった研究開発を進め、そして世界、そして国内の気候変動対策の推進に貢献することであります。そうした意味で私達の仕事はまさにこれから始まるという事でありまして、JAXAさん三菱重工さんが私達に成功裏に繋いでくださいましたバトン・たすきをしっかりと受け止めまして、国立研究開発法人国立環境研究所といたしましてこの研究開発に邁進してまいりたい、精一杯頑張って参る所存であります。これからも環境省、そして三菱電機さんJAXAさんとも協力しながら、このGOSAT-GW観測で得られるデータを必ずや気候変動対策の推進に活かせるように頑張ってまいりますので、引き続きご支援ご協力の程をよろしくお願いいたします。

・登壇者挨拶(ステファン・ボルツ)

AMSR3、TANSO-3を搭載したGOSAT-GWの打上げのために、こちらに今回来ることが出来てとても光栄でございます。約1年前の2024年の3月に東京で開催されたAMSR3のシンポジウムにはビデオメッセージで参加しましたけれども、その時にはシンポジウムに参加できなかったのですが、今回は実際に現地に来ることが出来てとても嬉しく思っております。NOAAと致しましてはJAXA・日本が全地球観測システムのリーダーシップをとっていることにとても感謝しております。一連のAMSRのデータというのは地球上の水の循環に関連した様々な地球物理学的なパラメータについての地球的な観測のゴールドスタンダードとなってきております。これはここ20年間においてそうです。NOAAのような機関にとりましては、ここでのマイクロ波の通信技術の特別な事業というのは、とても有用な物として使われております。AMSR2の高い空間解像度というのは現在のNOAAのマイクロ波のセンサよりも優れておりますし、他のマイクロ波のセンサよりもかなり詳しい情報を提供しております。AMSR3というのはAMSR2よりも改良されておりまして、色々な物で役に立っております。このAMSRというのは私達にとりましては古い友人のようなものであります。AMSR2はもう既にどこでも使われております。我々はこのAMSR3のデータがもっと価値のある物になることを信じております。その一部と致しましては海面温度の観測であったりとか、降水量であったりとか、雲水量であったりとか、海面上の雲のあり方、これが全て水循環に影響している訳です。そしてまた降水量降水率というのもAMSR3を使うと、より良いものになってきています。また海氷のある海域であるとか、海氷の動きなどもより詳しくデータを得ることが出来ます。アメリカ国立気象局のディレクタであるケン・グラハムの言葉を引用したいと思います。AMSRによって今まで静止衛星が提供できなかったやり方で、ハリケーンの専門家にとってかけがえのない情報を提供してくれております。空間解像度が高いので、熱帯低気圧の中心部をより正確にピンポイントで見分けられるようになりましたし、特に中心の目が視覚的にあるいは赤外線画像で明らかになっていない時にも見分けられるようになってきております。NOAAとJAXAの協力態勢ですが、新しいAMSR3のデータの可能性を見極めるためにJAXAと共に仕事をすること非常に喜んでいて、JAXAとの長年に亘る素晴らしいパートナーシップをこの新しいフェーズでも進めていきたいと思っておりますし、NOAAとJAXAの長年に亘る協力を進めていきたいと思っております。JAXAとNOAAは覚え書きを交わしておりまして、ここで協力体制を確立しております。ここで色々な物の情報の交換などをするようにしております。また「しずく」搭載のAMSR2のデータと引き替えにJAXAに対して地上システムサービスを提供していますし、同様にGOSAT-GW搭載のAMSR3のデータに対しても、これからJAXAに地上システムのサービスを提供していく予定であります。最後にお互いにパートナーシップを結ぶために4つの原則というのを考えております。一つ目が互いに尊敬し合う、パートナーは平等である、二つ目が共通の目的を持っている、三つ目が持続的な取り組みをしていく、四つ目が互いに価値を評価するということです。NOAAとJAXAは共同してやっているが、このAMSR3、TANSO-3を搭載したGOSAT-GWを嬉しく思っております。どうもありがとうございました。

・登壇者挨拶(井口)

まず、ロケットの打上げ成功、おめでとうございます。また衛星を軌道に投入いただきありがとうございます。衛星の方は先程小島様よりありましたけども、現状正常に計画通りの動作をしているというところです。軌道投入いただいた後、太陽電池パドルが2枚ありますけども、そちらを開いて、あと回るんですけども、その回転の確認と、その後太陽光で電力を発生するところを確認しております。設計通りの値が出ているところを確認しております。この後、まずAMSRですね、今畳んだ状態で打上げられていますので、それを開きまして回転の確認をしまして、その後TANSOですね、ミッション系AMSR・TANSOの機能性能を確認しながら、また調整しながら、運用に向けて作業を進めていくというところを計画しております。軌道に投入いただきましたので、衛星の方も運用のデータを早く提供できるように進めて参りたいと思っております。

・登壇者挨拶(鈴木)

まず、この度の国にとっても国民生活にとっても非常に重要なGOSAT-GWを私共のH-IIAにお任せを下さいまして誠にありがとうございました。貴重な衛星を無事に送り届けなければならないということで、私共としても非常に緊張して作業に臨んでおりましたけれども、無事予定した軌道にお届けすることが出来、また今正常に衛星が機能し始めているという事も伺いまして大変嬉しく思いますし、また安堵しているところでございます。今後、この衛星が無事に所期のミッションを果たされますことを心より祈念申し上げます。それから今回の打上げはH-IIAロケットの最終号機という事で、私共にとっても特別な打上げでございました。1996年から始まったH-IIAロケットの開発と運用に関わって下さいました諸先輩方をはじめ、多くの関連機関の皆様、関わってくださった全ての方々、それから色々な形で私共のH-IIAロケットを支えてくださいました皆様、それから地域の皆様を始め、ロケットのことを応援して下さった宇宙ファンの皆様、そして多くの国民の皆様、更にこのH-IIAロケットを技術的品質的に支えてくださったパートナー会社の皆様に心より感謝を申し上げます。どうもありがとうございました。今回の打上げの約1週間前のところでロケットの第2段機体の電子機器系統のトラブルということで打上げを5日間遅らさせていただきました。これにあたりましては、お客様の皆様をはじめ関係機関の皆様、そして地域の皆様、また打上げを楽しみに待っていてくださった多くのファンの皆様、中には当初の打上げ日であれば打上げを見られたのに延びたので見られなかったよという方もいらっしゃったのではないかと思うところ、大変多くの方にご迷惑ご心配をおかけいたしました事をまずは心から率直にお詫び申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。ただ、その後の作業は幸いにも天候にも恵まれたこともありまして、昨日から今日にかけてのカウントダウン作業も含めまして大変順調に進みました。おかげさまで本日無事に成功させる事が出来たという事で、ひとつご容赦いただければ大変幸いにございます。以上でございます。今回はどうもありがとうございました。

・質疑応答

産経新聞・打上げ前のお気持ちの中に緊張と少しの恐怖があるとおっしゃっていましたが、見事にH-IIAの有終の美を飾られた。プレッシャーを撥ね除けて素晴らしい仕事を達成されたと思います。先程ほっとしたという一言がありましたが、もっといろいろ率直な思いがあると思うが、それをお聞かせいただけますか。

鈴木・打上げは毎回貴重な衛星をお預かりしているということで、緊張感あるいは絶対失敗できないというプレッシャーが変わるものではなくて、毎回毎回大きな緊張を持って打上げに臨んでおります。ただ正直申し上げると、今回はそれに加えて最終号機であることによって、先程申し上げましたように、これまでH-IIAに関わってきてくださった方々のご期待であるとか、あと私事でございますけども今回初めて打上げ執行責任者を務めさせていただきましたので、この私自身の未熟によってこれを万が一にも失敗させてしまうような事があってはならないという事もありまして、正直に申し上げるとこれまで以上に緊張したというのが正直な所ございます。それが無事に成功したというのが、ちょっとまだ夢を見ているみたいという気持ちでしょうか。なので、まだ喜び爆発という所までいかなくて、ちょっとまだどきどきが続いております。

産経新聞・成功と決まったときの管制室での行動とか言葉があれば。

鈴木・どうだったでしょうか、あまり覚えが無いのですが、やっぱり言葉にならない、はあーというため息が出たのではないかと思います。

産経新聞・こみ上げて涙が流れたりはしませんでしたか。

鈴木・それはまだこれからと思っています。

日経ビジネス・打上げ直前にドローンが飛んでいるというアナウンスが流れたが、どれぐらいの距離をどのくらいの高さで飛んでいて、それをどう覚知したのか。

小島・申し訳ないですが、この場での説明はご容赦いただきたいのですが、ドローンらしきものが飛行しているようだという事は、事前に用意している警備の関係で正しく検出してございます。これに基づきまして、あらかじめ定められたルール・手順に基づいて適切に対処したという事でございまして、結果的にロケットの飛行に影響無いと判断して打上げを継続したという事でございます。

日経ビジネス・適切に対処とは、ドローンがいなくなったということは、何かしら対処されたのか。

小島・具体的にはこの場ではご容赦いただきたい。

日経ビジネス・今後、再発防止というより抑止だと思うが、それに向けて何かあるのか。

小島・今後検討を進めまして、適切に次回に向けての反映事項を抽出して反映していきたいと考えております。

日経ビジネス・中止は頭に浮かんでいないという認識で良いか。

小島・状況によっては中止になることもございますので、そこは状況を注視しながら判断をしていったという事でございます。

フリーランス林・衛星について、先程、温室効果ガスを減らしていかないといけないという話があったが、一般の人達にこの衛星が私達の暮らしや環境にどのように貢献するのかという事を判りやすく説明したいが、例えば地球温暖化ですとか異常気象が暮らしの中でも実感しているが、そのような観点から、また実生活においてこの衛星がどう役立ってくれるのかという観点から、TANSO-3とAMSR3のそれぞれについてお願いします。

岡野・TANSO-3について、やはりみんなで減らしていかないといけないというのが一番でして、先程申し上げたように日本は順調に減らしていったとしても世界中の人達がそこに向かって、目標は今もう決まっていまして、2050年にネットゼロにするというのがありますので、そこに向かってみんなが減らしていくというのを科学的に確認するというのが役目です。これまでいぶき1号と2号は国レベルの大きなところを押さえていました。いぶきGWはもっと解像度が凄く上がりますので、地域であったり、企業であったり、そういった細かい単位のところも判るようになるという事から、更に減らすという事に対して科学データを提供できるという風に思っています。

谷本・少し補足させていただきますと、温室効果ガスの観測は衛星だけでなく地上・船舶・航空機といろいろあるが、衛星観測の一番の利点はグローバルにビジュアルでマップが見られるという事であります。CO2、メタンの温室効果ガスの観測は難しいが、1号と2号は点での観測でありました。アメリカの衛星は線での観測でありました。今回は面での観測で、本当に全球で、しかも1点1点細かく見る事が出来るということがかなり大きな進歩で、ビジュアルで見られるというのは政策にも活きますし、民間のビジネス、民間企業の削減、インセンティブにもなりますし、もう一つはやはり一般市民が見て判りやすいという所にも大きく繋がるかなと思っております。

小島・AMSR3は水循環を観測するんですけども、気候変動では地球温暖化の兆候がいち早く現れるのが海氷だとか氷床、あとは積雪などの雪氷圏の観測、あとはエルニーニョに代表されるような大気・海洋の相互作用に伴う海面水温、あと降水・水蒸気などの変動による観測、これが非常に重要で、そういう所でやはり気候変動の影響が出てくると考えられています。そこをAMSR3は観測するというところで、特にAMSR2からAMSR3、今回新しいものを計るのですけども、極の雪の状況だとか、後は海面水温もより細かい分解能で観測出来るような、そういう風な工夫をしていますので、気候変動のモニタ、あとは対応に非常によく利用できると考えています。

ステファン・ボルツ・どのような価値があるかとのことですが、先程小島さんがおっしゃったように、より正確に観測が出来るようになったという事であります。特に雪とか海氷、あるいは海氷の動き等についてのモニタリングがより正確に出来るようになったということがあります。20年を経て今回のAMSR3というのは解像度が高まってきておりますので、こういった高い解像度を元により正確な観測が出来るようになったという事になると思います。

朝日新聞・ライフワークとしてH-IIAに携わられてきて、H-IIAというのはどんなロケット、どんな存在だったのか。ラストフライトの実感は夢を見ているようとのことだったが、打上げの瞬間や衛星分離のコールの瞬間で何か頭に浮かんだものとか思い出した出来事があれば。

鈴木・今おっしゃっていただいた通り、私は1991年の入社でしたので、入社6年目の時にH-IIAロケットの開発が立ち上がりまして、最初から構造設計の担当として参加する機会を得ました。その後一貫してH-IIAロケットの強度試験、それから開発完了、初号機のフライトから今日の50号機に至るまで、私の会社生活の殆どをこのH-IIAロケットに費やして参りましたので、先程おっしゃっていただいた通り正にライフワークでございまして、この会社生活の全てを賭けてこのH-IIAロケットを落とさないために費やしてきた日々でございました。私にとってはそういうロケットでございます。それから衛星分離の瞬間に頭に浮かんだことといいますと、ほっとしたという一言でございまして、ああ無事に分離してくれたという一言でございます。

JSTサイエンスポータル・最終号機ということで、2段燃焼サイクルが政府の基幹ロケットとしては一旦ここで終了となった。約30年間使った方式の、比喩的に言うと卒業式のような打上げだったと個人的に感じています。H3では1段にもエキスパンダーブリードを採用している。これはロケットのエンジンの設計として、エンジンにこういう仕事の仕方をさせたいという発想ないしは思想が変わる一大転換だったのではないかと思っています。今日は歴史的な旅立ちというか区切りの日でありますので、この機会にエンジンの燃焼方式の転換に着目したコメントをいただきたい。2段燃焼サイクルの国産エンジンの開発で、それを長年運用を続けたことの総括、バトンタッチすることの意義をお願いします。

鈴木・私はエンジンの専門家ではございませんので、もしかして頓珍漢な事を申してしまうかもしれませんけどもご容赦ください。私自身の受け止めとしては、まず2段燃焼サイクルのエンジンに関しましては世界最高水準の効率を目指したエンジンという事で、これを開発することによって日本のロケットエンジンの開発する技術、その能力というものを飛躍的に、その分難しい開発であったと思っておりますけども、それによって技術というものを磨くことが出来た貴重なエンジンだったと考えております。一方でこのエキスパンダーブリードサイクルというのは、ご存じの通りロバスト性の高い、万が一故障があった時に爆発には至らずに静かに推力を落としていってくれる、そういう本質的な安全性をもったエンジンだと考えておりまして、三菱重工としては将来長きに渡るロケットにとって何が必要なのかという事を考えた時に、高効率のエンジンを開発する技術に関しては2段燃焼サイクルエンジンの開発をもって一定のレベルを獲得することが出来た。次にここから先将来、本当にロケットにとって必要になるのは本質安全であるという風に考えた結果、この1段にもエキスパンダーブリードサイクルを採用するという事をJAXAさんと共に考えて進めてきたというように考えております。

NHK・今回50号機が成功したことで成功率が98%になりました。この成功率を達成できた、維持できた所以というのはどこにあるのか。

鈴木・98.0というのは、6号機の失敗をしてしまった後、この50号機を最後の号機と決めた以降は全て成功させてやっと到達できる数字が98.0という事でございましたので、これを達成することは私共にとって悲願でございました。それを今日、無事に達成することが出来て97.9ではなくて98.0まで辿り着けたということは大きな喜びでございます。その所以は沢山あるかと思いますけども、まずは開発当初にH-IIAロケットの成功のために工夫と知恵を凝らしてくださった、当時私はまだ若手の何も知らないレベルでございましたけれども、若手技術者を導いてくれた先輩の皆様、そして当時の宇宙開発事業団の皆様のご指導がまずはあって、基本性能として信頼性の高いロケットに仕上げうるものであったという事がまずは第一にあるのだと思います。加えまして、そこから先はパートナー各社さんにおける品質や技術を高い水準で維持するために様々なご苦労があったと考えますし、また当社におきましても、ひとつひとつの不適合を丁寧に解析して2度と同じ不適合、また類似の不適合を起こさないようにするための取り組み、あるいは作業不適合を未然に防止するための取り組み、といった様々な取り組みを進めて参りました。これをひとつひとつ、掛け声だけではなくてきちんと仕組みに落として文書や制度に変えて、組織としてこれを推進してくるという事を地道に続けて参りました。これらによって高い成功率が達成出来たのではないかと考えております。

JSTサイエンスポータル・地球環境観測のための日米協力について、先程話がありましたようにGOSAT-GWの水循環のデータ、NOAAを通じてアメリカの研究機関でも活用されると伺っております。アメリカにはOCO-2という炭素の観測の衛星が活躍していると思います。日米の連携というと例えば他にも地球環境観測のコンステレーションでA-Trainというものがあったり、あるいは10年ほど前に降水量観測のGPMという衛星を一緒に開発して種子島からH-IIAで打ち上げたりした。世界のこういった地球環境観測、気候変動の監視のために一連のこういった日米の連携は、世界の中でどういった立ち位置にあるのかといったところの認識や展望といった大局的なところを伺いたい。

ステファン・ボルツ・いろいろなミッションを通じて日米でいろいろな事をやっております。A-Trainもそうですし、AMSRもそうです。それにAquaもありましたし、しずく等も使っております。これらは全て非常に高品質なもので価値のあるものですが、例えばA-TrainにしてもAMSRにしても、これを一緒にやっていくことで、より価値のあるものにしております。そしてGPMというのは衛星としてだけではなくて、校正をする衛星としての価値もあります。そして今回のGOSAT-GWにおいては、今までにAMSR3を通じて高周波数による観測によるもので、特に雪や氷、海氷等について観測できるというのが利点になると思っています。JAXA、NASA、NOAA、他の色んな機関を通じて他にも観測していることは沢山あるが、例えばGOSAtだけではなくてGCOMのしずくとかも使って、他のユーザーにとっても大変有用な物になっていると言えると思います。これは非常に価値のあることで、パートナーを組んでいるという事で世界的な地球観測が出来ているという事で、JAXAと共にやっていくことで全地球的な観測が出来るという事の証となっていると思います。

日本経済新聞・H-IIAの最終号機が無事に成功し、退役を迎えたばかりのタイミングで恐縮ですが、今後H3に移る、山川理事長からも然るべきタイミングで三菱重工さんに移管するという話もありましたが、その辺りを踏まえたH3への意気込みを伺いたい。

鈴木・H3ロケットに関しましては、これまではH3ロケットとH-IIAロケットの2つの機種を同時に運用しなくてはならないという事で、当社としてもリソースを分けたり、あるいはそれを集中する期間を分けたりするというような対応をして参りました。けれどもこれでH-IIAロケットが無事に退役致しましたので、今後はリソースをしっかりH3ロケットの方に集中させることが出来ますので、このH3ロケットはまだ開発の途上でございます。特に30形態、24形態はこれからが正念場でございますし、また22形態に関しましても、これまで4機成功を重ねてきておりますけども、これを本当に安定した生産と打上げが出来る状態に持っていくためにはまだまだやるべき事が山積していると考えてございますので、これをしっかり進めていくという事が、私共の責任責務だと考えております。

東京とびもの学会・今回退役したH-IIAに対して何か言葉をかけるとしたらどんな言葉を伝えたいか。

鈴木・50号機の機体が、まず飛んで行く前といいますか、私はいつも機体移動の時に機体の側で作業に立ち会いまして、それが機体を近くで見る最後の見送りとして私はいつもなるのですけど、いつも同じなんですけども、その時にロケットには帰ってくるなよとはいつも声をかけていました。居座るなよ、ちゃんと飛んで行けよと声をかけてきたのですけども、今回は特に念入りにその声をかけました。加えて、しっかりやってこいよ、頑張ってこいよ、という感じで見送りました。今、無事に役割を果たし終えた50号機に対しては、よくやってくれたね、ありがとうと言いたいと思います。

NHK・トラブルがあって5日間打上げが延期されて、今日無事打ち上げ成功という中で、技術的な面での重圧はあったか。また、ロケットにはもう帰ってくるなと声かけをしていたと思うが、一緒にロケットを作っているメンバーとかエンジニアの方達にはどんな声かけとか、意識してほしい事とかを伺いたい。

鈴木・まず5日間延期させていただいたトラブルに関してですけども、まず延期を決めた時というのは、これは先日の打上げ前の会見でも申し上げていたと思いますけども、私共としては、やはり打上げを成功させる事が第一優先でございまして、そのためには正体の判らない不適合を内在させたままで打上げに臨むことは出来ないと考えておりますので、そのために打上げを延ばすことによってご迷惑をおかけてしまう事を大変残念で申し訳ないことではあるのですけども、やはり最優先すべきは成功であると考えておりますので、この延期を決める判断においては特に迷う事無く、これは延期しかないと、しっかり直して自信を持って打上げざるを得ないという事は、比較的容易に判断を致しました。その後は物を取り外して、それの原因を究明する作業を、主に中心は名古屋の工場で進めたのですけども、そちらの方の成果で原因がこういう所にありそうだとしっかり判りまして、それに伴ってそれと同じ原因を新しく載せ替えた機器にはそれが無いという事をいくつかの追加の検証試験をすることによって確信が持てましたので、延期後の打上げに関しては、この点に関して不安に感じるような所というのは全く無い状態で打上げに臨んでおります。ただし同じトラブルが再発しないかという事に関しては普段以上に、特に念入りに打上げの瞬間までデータは慎重に確認してまいりました。それからメンバーにかけた言葉という点に関しましては、打上げの数日前の作業者全員が参加する朝礼で、50番目の初号機のつもりで取り組もう、という言葉をかけました。今回、特別な号機ではあったのですけども、私共としては先程の98%の秘けつのところでご紹介しましたが、打上げを成功するための様々な仕組みというのをしっかり定着させる事をしてまいりました。従いまして今回の打上げも、これまでの49機で培ってきた私共なりのやり方というのを確実にこなしていけば、必ず打上げ成功に結びつけることが出来るという自信はございましたので、とにかく特別な事をするのではなくて、今までやって来た事と同じ事を確実丁寧にやっていこうという言葉をかけたくて、それを表現するのにこの50番目の初号機、というのもこれまで私共はひとつひとつの号機を全て手を抜く事無く、これまでもずっとひとつひとつ全ての号機が初号機だという意識で丁寧な作業を続けてまいりましたので、今回も同じようにこれまで取り組んできた取り組みをもうひとつ上に載せるんだという意味で50番目の初号機という言葉をみんなにはかけました。

以上です。