観測ロケットS-310-46号機の報道公開と概要説明

2025年7月7日、内之浦宇宙空間観測所にて観測ロケットS-310-46号機の概要説明と機体公開が行われました。

(※一部敬称を省略させていただきます。また一部で聞き取れないところがあり省略させていただきました)

・登壇者

JAXA 宇宙科学研究所 学際科学研究系 教授 観測ロケット実験グループ グループ長 鹿児島宇宙センター内之浦宇宙空間観測所 所長 羽生 宏人

JAXA 宇宙科学研究所 太陽系科学研究系 准教授 阿部 琢美

京都大学大学院理学研究科 齊藤 昭則

・挨拶(羽生)

S-310-46号機につきましては、今準備をしている最中でありますが、明日7月8日の12時から13時の間に打ち上げる予定で準備を進めているというところでございます。幸い準備に関しましては天候に恵まれまして順調に進みました。本日機体公開もさせていただきますので、後ほど機体の全体をご覧いただければと思っています。

・実験概要(齊藤)

私が実験提案代表者になっていますが、この実験の提案は私の京都大学だけではなく多くの大学で、その大学も搭載機器を開発されている多くの大学と地上観測、あとはデータを取った後のデータ解析、シミュレーションとの比較などで大学あるいは研究機関の研究者、大学ですと学生も含めて多くの方が一致して提案させていただいて、私が代表者になっております。

この中緯度域電離圏におけるスポラディックE層の形成過程の解明とありますが、中緯度域を端的に言うと内之浦のある日本上空で、電離圏というのは高さ100キロメートル以上の宇宙空間、宇宙空間でもあまり地球から離れたところではなくて地球のシステムの一部ですけども大気圏の外側が電離圏にあたります。だから日本の上の宇宙空間で起こっているスポラディックE層というのが今回のターゲットとなる現象です。そのスポラディックE層がどうして現れるのか、どうして作られるかというのが今回のロケット実験と地上観測と、その結果を踏まえたシミュレーションとデータ解析という事で明らかにしたいというのが私達の考えです

※・配布資料より抜粋

(※全文はJAXAの配付資料を参照してください https://www.jaxa.jp/projects/files/youtube/s-310-46/jaxa_doc01_20250707.pdf)

・スポラディックE層とは?

・高度100km付近に急に現れる金属(鉄など)の「雲」のようなかたまり。

・もとになる金属は流星が燃え尽きて放出されたものと考えられている。

・大部分が、原子イオンと電子に分かれたプラズマ状態になっている。

・普通の「水の雲」は光を反射するので目で見えるが、「金属イオンの雲」は目には見えない。その代わりに電波を反射するので、発生すると地上から出した電波が跳ね返ってくる。

(sporadic::散発的な。E層:高度100km付近の電離層)

・なぜ観測ロケットで測定?

・地上からの観測では、金属イオンが集まって「雲」のようになっていることは分かるが、なぜ集まったのかは分からない。

・Es層ができる過程を理解するには、金属イオンを動かす「風」と「電場」と、それらを作る周辺の中性大気・プラズマ大気・電流を測らないといけないが、それらは地上からは測定できない。

・形成過程を理解するためには観測ロケットでEs層中で中性大気、プラズマ大気(イオン、電子)、電場、磁場を観測する必要がある。

・RIDEキャンペーン

・Rocket Investigation of Daytime E–region (RIDE)

・観測ロケットS-310-46号機とレーダー網、VHF受信機網などの地上観測との同時観測で、突発的に現れて、電波障害の原因にもなる「金属イオンの雲」であるEs層の形成過程を解明する。

・キャンペーンのために設置した地上観測点:宮崎市、南阿蘇村、別府市、黒潮町。

・打上げ時刻の昼の12時~13時は、新しく作られて上から発達しながら下降してくるEs層と、低い高度で停滞しているEs層の両方が見えると期待できる時間帯で、Esの振る舞いを調べるのに適している。

・搭載観測機器

磁場計測器(MAG)、電場観測装置(EFD)、中性大気質量分析器(NMS)、中性大気密度・風計測装置(IOG)、イオン速度測定器(IVA)、インピーダンスプローブ(NEI)、高速ラングミュアプローブ(FLP)

・打上げ条件

・情報通信研究機構(NICT)の山川観測所のイオノゾンデ観測により、打上げ予定時刻にスポラディックE層が十分な強度で存在することが予想されること。

・打上げに支障のない天候であること。

・質疑応答

NHK・今回これは絶対に観測したいという意気込み。

羽生・幸いこの時期にロケットの打上げが出来る状況になっているということで、特にサイエンスの観点ではこの時期が大事だと伺っていました。なのでロケットの準備もこのスケジュールに合わせてきちんとやるということで、沢山の装置が載っていますので、それぞれ必要なデータをとることで総合的なサイエンスになると伺っています。その意味でもロケット側の機器も正常に作動するように、また搭載の実験装置も厳しいロケットの飛翔環境の中でも正常に作動していただけるようにということで準備してまいりましたので、その努力が実るようにしっかりやっていきたいと思っています。

NHK・スポラディックE層について、これは日本の上空、地球上の中緯度地域で観測されるということだが、日本以外の中緯度地域とか南半球の中緯度地域でも観測されているのか。

齊藤・スポラディックE層は中緯度と申しましたが、実は世界の広い範囲で観測されています。活発なのが中緯度で、特に日本のある東アジア域が活発な状況です。他の経度のところ、アメリカであったりヨーロッパあたりでもスポラディックE層は発生している。発生しているところはあるけれど、いちばん活発なのは日本の辺りです。南半球でも活発なところと活発でないところがあり、何故場所によって違うのか、同じ緯度でも何故違うのかというのは部分的には判っていながら全体的な説明は出来ていない状態です。大きく言うとこのスポラディックE層はイオンと風が関わると申しましたが、イオンは磁場によって決められるので、その磁場の向きとか方向が同じ中緯度でも場所によって違うというのがあります。もう一つは地域によって風の速さが違っていたり向きが変わっていたりは地理的な条件で決まりますので、そういう風の状況、磁場の状況の2つが掛け算になるので、それによって2つがプラスになるところでは強くなり、そうでないところは弱くなるというのがあります。先月アメリカで同じように観測ロケットでスポラディックE層を観測していまして、それは赤道域でやっています。赤道域でもスポラディックE層は起こるので、その点ではどの地域でも起こり、それが全て解明されている訳ではなく、まだパズルのピースをはめていっている段階と言っていいと思います。

NHK・特に活発な日本、東アジア上空で実験をするのは大変意義があるということか。

齊藤・はい、なぜこんなに活発なのか、ある意味活きの良いスポラディックE層がどうして出来ているのかというのが、この直接の観測で解明できるのではないかと考えています。

NHK・(スポラディックE層の)影響について、例として航空機と管制の交信に影響があるとのことだが、他に電波で想像するものはあるか。スマートフォンなどはどうか。

齊藤・スマートフォンは自分の携帯と目に見える基地局との通信ですので、遠くまで電波が届かないので、関係はほぼ無いです。あるのは船舶などで位置情報を出しているが、その情報は周りにいる船舶に対して自分の位置と相手の位置とで衝突しないようにする仕組みですが、その電波も反射して100kmの全然遠いところまで届いてしまう。あるいは飛行機の情報、GPSの電波も少し乱れることがある。GPSの位置情報に影響があると考えられています。ポジティブなサイドとしてはアマチュア無線で、スポラディックE層が発生すると電波が反射するので遠くと通信ができる。アマチュア無線の方は遠くの人と交信ができるので楽しみが増える。逆に遠くまで電波が届くというのが良い例もあって、そのひとつがアマチュア無線かと思います。

南日本新聞・スポラディックE層はこれまで夜間の観測が記憶に残っているが、今回日中の観測をする意義は何か。

齊藤・その通りでして、これまで夜間の観測を何回かやっているが、夜間は凄く複雑でダイナミックな動きをする。中で電場が強く形成されて、その電場によってプラズマが動かされて、その位置が変わるとまた電場ができるといったダイナミックに三次元的に動く形をしているので、その点で凄く興味を集めていて、そのスポラディックE層で出来たものが高い高度に影響したり、あるいは南半球まで影響したりとか、非常にアクティブな現象なので何回かロケット実験を行いました。それに対して今回の昼間というのは、そういうアクティブな構造は起こっていないと考えています。逆にそれを使うと、私達がいちばん関心があるのはどうしてスポラディックE層が作られるのかという事に興味がありますので、そういう点で作られた後にアクティブに発展していくというより、アクティブでない普通のスポラディックE層がどうして作られるのか。それがシミュレーションからの予測と合っているのか、合っていないのかというところを調べたいと思っています。今回のロケット実験のタイトルで「形成過程」と言っているところは正にそこの事でして、作ったあとに複雑な構造に発展していくよりも、どうして、それでも十分複雑ですが、急に現れて急に消えるスポラディックE層が作られるのかという点で昼間に焦点を当てて、この時間を選んで観測を行う。ですからスポラディックE層という大きな過程の中でどの部分を狙うかというと今回は始めの作られたところに焦点を当てているという事になります。

南日本新聞・実験の前提として、スポラディックE層があるという事で打上げると聞いているが、今日のような天気で、見えないけども明日も同様ならばあるとして実験を行うのか。

齊藤・明日の天気予報は皆さん信じられると思うが、スポラディックE層に関しては残念ながら私達の力不足研究不足でして、明日の予測が全く出来ていません。ですので、頼るのは発生の頻度、今までの経験則で7月のこの時期のこの時間だったら何%で出現するという、そこだけです。その点において明日も発生すると思っています。が、実際のスポラディックE層は昨日と一昨日とその前と毎日違う振る舞いをしていますので、その強弱は毎日変わっています。強い時間も変わっていますので、先程の30分、1時間くらいでふらふらするというのがどの時間にあたるのかも毎日変わっています。それがシミュレーションでは部分的に再現できるようになっているが、実際に予報が出来るかというと、まだそこまで理解が出来ていない。この実験がそのための情報をとるための観測でして、出来ている・出来ていないはレーダーでモニタするので判るが、どうして出来たかは直接中を測定しないと判らないので、そこを今回測定して、出来る事ならば、明日起こります、あるいは明後日起こりますという予報に繋げることが出来ればいいなというのが今考えているところです。ですので質問には、明日は確率でしか判らないというのが正直なお答えになると思いますが、確率的にはあると信じて準備を進めております。

南日本新聞・シーケンスについて、到達高度が127kmで、スポラディックE層は非常に薄い層ということで、高度100km前後で7つの観測機器で行うという事で良いか。

阿部・正確に言うと、中性大気質量分析器(NMS)はロケットの分離後に本格的な観測を行います。ですから下降時は7つの測定器が全てスポラディックE層の観測を行う予定で、上昇時は中性大気質量分析器(NMS)だけはまだ観測を開始しておりませんので、他の6つの測定器で観測を行うという事です。

南日本新聞・高度にすると90km前後から120kmの幅ということか。

阿部・観測機器の観測開始は遅い物でも90kmを目処にしています。ですから観測データは90km以上で揃うという事になります。

南日本新聞・打上げは南東方向で、着水が343秒後だが、太平洋で言うと内之浦から何キロ離れた海域へ着水するのか。

羽生・150kmです。

NVS・明日の打上げ条件はスポラディックE層が発生している事が条件だが、上方から下降してくる時間帯があるとのことだが、タイミングを逃している状態であってもスポラディックE層が発生していれば打上げを行うのか。

齊藤・上方から下降してくるタイミングと、下にある物が出会うタイミングは典型的な例なので毎日そうなる訳ではない。実際にレーダでは下の方にあるものしか観測できない。下に密度が高いものがあるとそれ以上電波が通らない。シミュレーションなり平均的には上から降りてくるレイヤーがあって、その2つを観測出来る期待だが、実際にあるかどうかは地上からはモニタリングできないので、打上げの条件としてはスポラディックE層がいちばん下のレイヤーであろうが、あるいは下がなくて上から降りてくるだけのレイヤーであろうが、スポラディックE層が存在することが打上げの条件になります。

NVS・宇宙天気予報での活発であるとか、非常に活発であるとか、その辺りの種類は問わないのか。

齊藤・この場合は、プラズマの周波数である5MHzの電波を跳ね返していたら、活発だとして私達のロケットの観測に適する十分なスポラディックE層だと考えていますので、その閾を超えた場合は打ち上げる事になります。

NVS・もし明日、条件満たさない場合のインターバルはどうなるか。

羽生・もし明日打ち上げられなかった場合は3日後以降になる見込みです。

NVS・ノーズコーンの展開が高度67kmで、まだ大気がありロケットや観測機器にとって厳しい印象があるが。

阿部・おっしゃる通りで大気は結構あります。しかしながらプラズマもまだ薄いが存在してくる領域なので、十分意味のあるデータがとれると思っています。中にはアンテナ展開に10秒かかるものもあって67kmからデータがとれない測定器もあるが、概ねこれくらいの高度からデータが取得出来ると思っています。

NVS・かなりチャレンジングな観測なのか。

阿部・そうです。あくまで予定であって多少ずれることもありますので、悪い方向にずれても、ここだけは取りたいという所でデータを取れるようにシーケンスを考えていますので、このように時刻設定をしています。

NVS・頭胴部を分離する理由は何か。

阿部・重要なポイントで、中性大気質量分析器(NMS)は頭胴部のいちばん下にある。分離前は外筒の内側に入っていてそのままの状態だと観測が出来ない。分離すると初めてその測定器は大気に触れることが出来て観測が可能になる。NMSの観測のために分離を行う。

補足:何が世界初かについて。

阿部・手持ちの資料の説明になってしまうが、今回7つの測定器で電磁場、中性大気、プラズマ大気の全てを測定しようと考えております。言葉で言うのは簡単だが、これら全てのパラメータを押さえるのは難しい事であって、中性大気の風まで含めて全てを測定するのは世界初の実験になります。その点はこの実験の特徴としてアピールできる点と思っています。

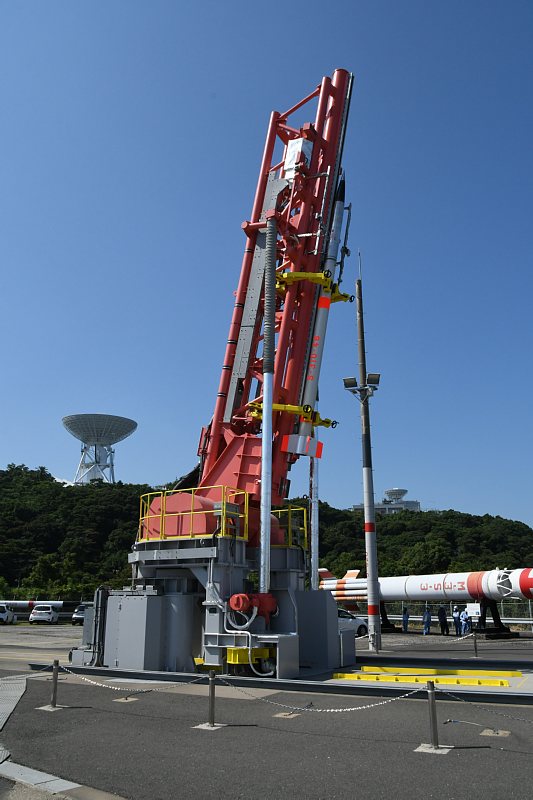

内之浦宇宙空間観測所のKS台地で公開された観測ロケットS-310-46号機。ランチャに装着されています。また右隣の電柱に観測ロケットのような塗装がされていますが実機とは大きさが違います。背後で横になっているのはM-3Sロケットの実物大模型です。

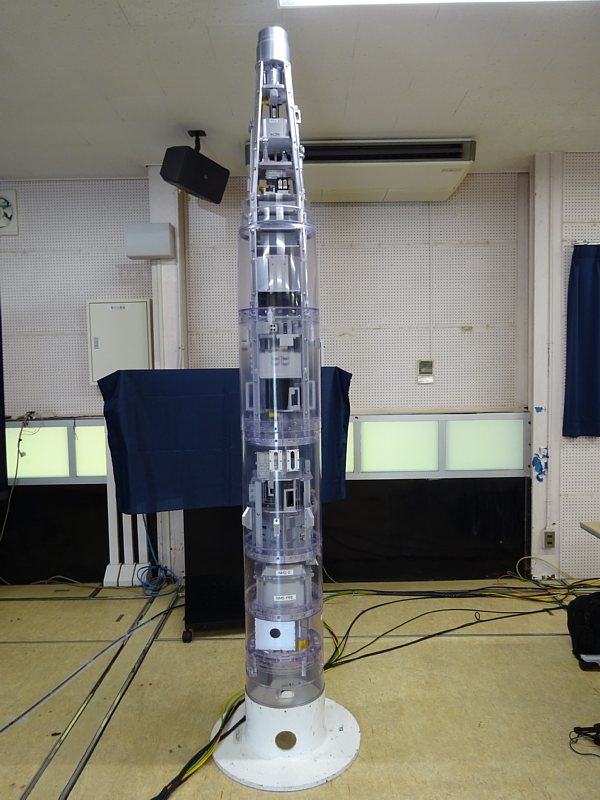

実験機器を搭載した頭胴部。高度125km付近で下部のロケットから分離します。またノーズコーンは高度67kmという比較的低い高度で開頭しますが、これはスポラディックE層が高度100km付近のためです。まだ大気が残っていますが大丈夫との回答です。

頭胴部の模型。7つの観測機器を搭載しています。

本日のKS台地。KSドームが解体されて無くなっています。(一般見学として入場し撮影)

まだKSドームがあった2024年8月頃の様子。保存の話もあったようですが、老朽化による雨漏りなどもあり解体という判断になりました。このKSドームが無くなったことにより、見学地からランチャが直接見える可能性が高くなりました。

以上です。